Nel quarto dei ritratti dedicati ai protagonisti della storia d’Etiopia (i precedenti: Selassié, Menghistu, Meles Zenawi) raccontiamo Hailé Mariam Desalegn, leader senza qualità costretto alle dimissioni dalle proteste contro i piani di espansione urbanistica di Addis Abeba.

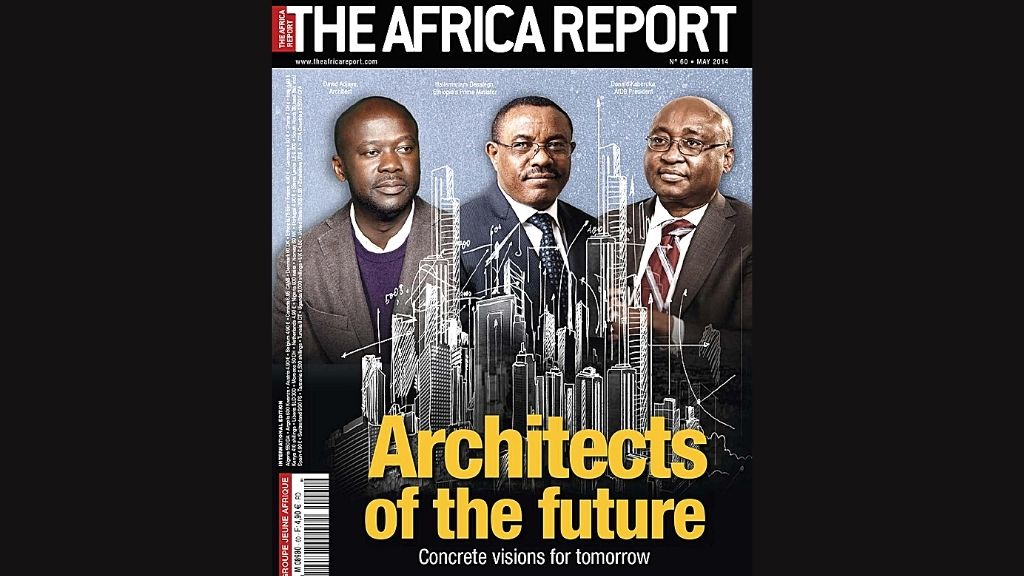

La morte prematura di Meles Zenawi nel 2012 a soli 57 anni, ha determinato, in Etiopia, un forte contraccolpo, anche se la successione era stata meticolosamente preparata dal leader malato. La scelta ricadde sul vice premier nonché ministro degli esteri, Hailé Mariàm Desalegn. Il prestigioso mensile The Africa Report dedicò a Desalegn una copertina patinata. Nella foto Desalegn era tra due architetti, ai loro piedi lo skyline della nuova Addis Abeba costellato di grattacieli. Il titolo in giallo recitava: “Architects of the future. Concrete vision for the continent”. Una copertina significativa, questa, perché Desalegn aveva puntato tutta la premiership sulle grandi opere (grazie ai mega prestiti cinesi), e sull’espansione urbanistica di Addis Abeba come traino dello sviluppo, nel solco di Meles. Sarà proprio l’urbanistica a tradirlo.

La protesta contro Desalegn iniziò nell’aprile 2014, dopo la presentazione della decima variante al piano regolatore, l’Addis Abeba and the Surrounding Oromia Special Zone Integrated Development Plan. Il governo dovette fronteggiare la prima protesta di qualche centinaio di studenti di urbanistica a cui di lì a poco si uniranno anche i contadini. La protesta si trasformò in rivolta quando il governo iniziò a requisire le terre per estendere i confini amministrativi di Addis Abeba e poi si estese in una trentina di città intorno ad Addis Abeba. La polizia cominciò a sparare ad altezza d’uomo, i manifestanti reagirono assaltando uffici pubblici e bruciando commissariati di polizia. Il corrispondente del Financial Times riportò il caso di Suluta, cittadina nella cintura di Addis dove si costruivano nuove fabbriche ed espansioni urbane occupando terre fino a quel momento agricole. Era dagli anni Settanta che l’Etiopia non conosceva una reazione del genere con manifestanti che attaccano stazioni di polizia e altri simboli dello stato.

Dopo circa duecento morti, nel gennaio del 2016, il governo ritirò il progetto di annessione di una parte territorio dell’Oromia al distretto di Addis Abeba. Il premier Desalegn capì che le ragioni di malcontento erano profonde. Una questione sociale certamente, ma è soprattutto etnica, o meglio di distribuzione del potere. Gli Oromo sono il più grande gruppo etnico dell’Etiopia[1], ma il potere è accentrato dalla minoranza Tigray, la regione dell’ex premier e padre della patria Meles Zenawi.

Un dissenso strisciante contro Desalegn

Se è vero che i media locali commentarono le manifestazioni e le rivolte in Oromia del 2014 con accenti negativi, è altrettanto vero che i contenuti politici delle proteste furono ampiamente condivisi anche sulla stampa di regime, segno evidente che la “questione Oromo”, connessa alla nuova variante del PRG di Addis Abeba, era profondamente sentita in tutto il Paese. Questo generò forte apprensione nel governo centrale. Nella…