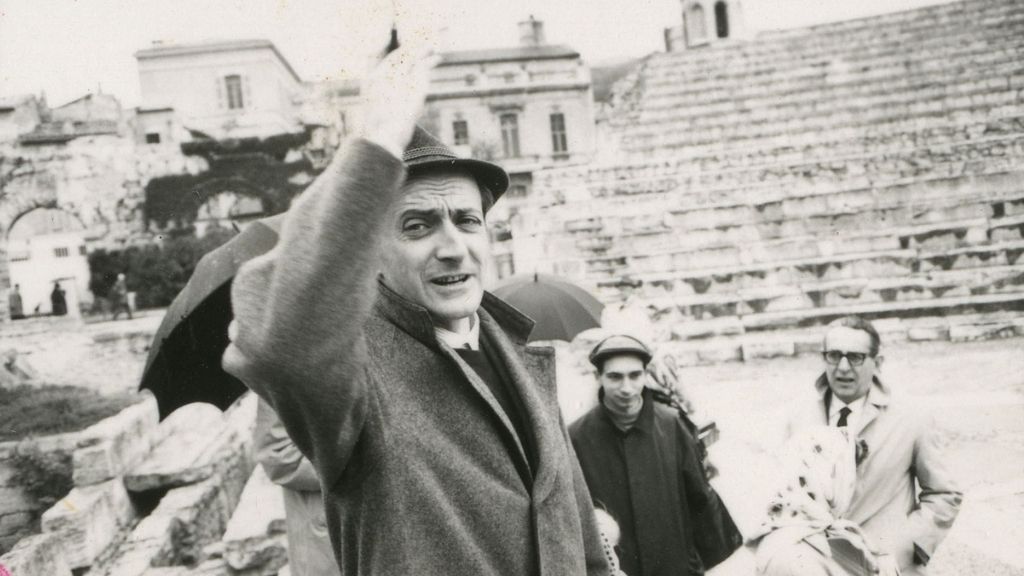

Speciale Antonio Cederna a cento anni dalla nascita

“Nell’urbanistica”, scriveva Antonio Cederna introducendo il suo I vandali in casa, uscito nel 1956, “si misura oggi la civiltà di un paese”. L’urbanistica gli appare come la disciplina in grado di battere i vandali, quelli che ancora nel dopoguerra proseguono nella distruzione dell’antico nelle città (Roma, Napoli, Milano, Brescia, Ferrara…). Ma in virtù di quale strumento l’urbanistica può fermare il piccone demolitore che da decenni si accanisce nei centri storici sostituendo edifici e rettificando strade? Quale arma si può usare contro gli sventratori sopravvissuti al regime fascista che ancora controllano le facoltà di architettura, la professione e impongono le scelte a molte amministrazioni pubbliche? Il grimaldello che scardina il blocco di interessi che fa capo ai vandali è, per Cederna, la pianificazione, che andrebbe resa coercitiva, insiste, andrebbe imposta con maggior vigore di quanto già non prevedano le norme.

E qual è l’obiettivo della pianificazione, agli occhi del giovane archeologo, ormai giornalista di punta, insieme intellettuale e militante? È la città che vuol dirsi moderna, la città che cresce assecondando i bisogni e le aspirazioni di chi la vive, garantendo a tutti pari diritti di accedere ad essa, alle opportunità che offre, ai servizi, all’istruzione, allo svago. Quella che invece si squaderna davanti ai suoi occhi è la città che si espande dove la trascinano gli interessi fondiari, dei grandi e dei meno grandi proprietari delle aree, la città di “coree, bidonville e borgate”, di “palazzine e palazzate”, dove i ragazzi “siano murati vivi negli intensivi, senza prati né campi sportivi” (Cederna, appassionato lettore di Dante, Shakespeare, Leopardi e Porta, si divertiva anche lui a versificare: queste citazioni sono tratte da una poesia del 1964, intitolata A un architetto impegnato).

Nella stessa introduzione a I vandali in casa, Cederna scrive che “solo le teste dure possono pensare, solo i distruttori d’Italia possono avere interesse a farci credere che la salvaguardia dell’antico è opera puramente passiva e di conservazione”. La tutela dell’antico, aggiunge in quel testo e tante altre volte negli anni successivi, è propedeutica, funzionale alla costruzione della città moderna.

A cent’anni dalla sua nascita e a poco più di venticinque dalla morte (avvenuta a fine agosto del 1996), il profilo di un Cederna nient’affatto congelato in una gabbia nostalgica e conservatrice emerge con vigore. Basta guardare con più attenzione al complesso dei suoi interventi, che non costituiscono un repertorio sistematico e coerente al proprio interno, ma anche quando dettati dall’urgenza della cronaca e letti oggi considerando la contingenza di quegli anni, restituiscono un’idea di città come urbs, città intesa in senso fisico, e come civitas, comunità di persone.

Cederna manifesta una speciale passione per l’aggettivo “moderno/a”. I contesti i cui lo usa sono da esso qualificati. Con molta evidenza scandisce la coppia oppositiva vandalo/modernità.

L’ispirazione politico-culturale di Cederna è identificabile nel liberalismo radicale che si pratica su Il Mondo di Mario Pannunzio al quale collabora dalla fondazione, nel 1949, fino a quando il settimanale…