La politica che (non) c’è: tutte le interviste

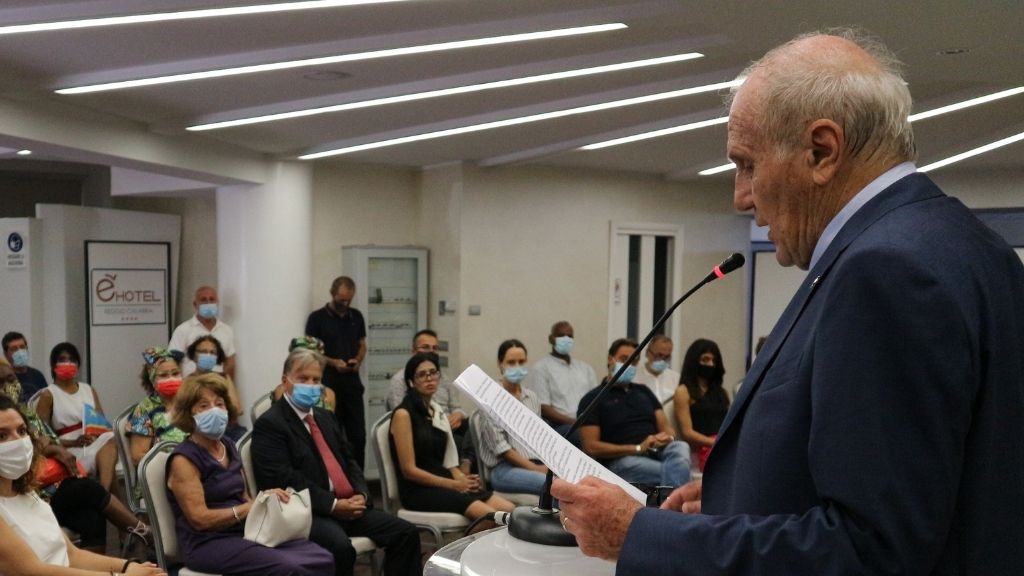

Tonino Perna, economista, sociologo, politico. E ancora: professore emerito di sociologia economica presso l’Università degli studi di Messina e membro del Comitato scientifico internazionale sul Fair Trade coordinato dal Dipartimento di scienze sociali dell’Università di Montreal. Una vita per il Sud, dell’Italia e del Mondo e un 2021 dedicato agli ultimi venti Paesi della Terra: The Last 20, il “contro-G20” che ha riunito associazioni, ong, società civile e rappresentati dei venti Paesi “più impoveriti” del Mondo. Le tappe: Reggio Calabria, Roma, Milano, L’Aquila, Santa Maria di Leuca. I temi: immigrazione e accoglienza, questione sanitaria, fame e impoverimento, mutamento climatico, il ruolo politico dei Paesi.

Quanta “politica” ha incontrato in questo percorso e, più in generale, negli ultimi anni, gli anni della “crisi della politica” che personalmente preferisco raccontare come “crisi della rappresentanza”?

Dando la corretta accezione di “politica”, dare risposte ai bisogni della gente, portare orizzonti, visioni sul piano culturale, devo dire che ne ho incontrata tantissima. Dal mio osservatorio, il Sud, vedo un grande movimento che riguarda il mondo del lavoro dove le imprese del terzo settore e quelle più tradizionali hanno iniziato a “ibridarsi”: penso a Goel, gruppo cooperativo che riunisce centinaia di piccole imprese per contrastare nella filiera agroalimentare i diktat della grande distribuzione; penso alle tante forme di aggregazione sia economiche che ideali, dal basso, che si muovono sul territorio. Liberare gli schiavi di Rosarno, lavorare all’interno della baraccopoli, impegnarsi – come si sta facendo con il progetto Spartacus – a trovare casa e lavoro ai ragazzi che escono da quell’inferno è fare politica. O forse dovremmo dire è fare ciò che la politica non riesce o non vuole fare. Potrei andare avanti ore a citare progetti, percorsi, realtà che lavorano per gli altri. Oggi la politica alla quale guardo è un mix tra attivismo ed economia del dono, una risposta concreta alle inefficienze, alle mancanze, ai vuoti, alle assenze dell’altra politica, quella che versa in una crisi ormai irreversibile.

Quali sono, oggi, le problematiche maggiori del Sud, a suo avviso? La risposta scontata, ovvia, sarebbe “la criminalità”.

La criminalità si è trasferita al Nord. Parlo della vera criminalità. Il vero problema è che al Nord si sono trasferiti due giovani su tre. Nel recente passato gli alberghi, le industrie, le grandi proprietà erano in mano alla ‘ndrangheta. Oggi non è più così: la criminalità “imprenditoriale” con la C maiuscola è a Milano, a Bruxelles, in Olanda, a Londra. Oggi il vero problema del Sud è l’inerzia, lo sfascio, il degrado della Pubblica amministrazione. Sono il crollo dei servizi sociali, scolastici, sanitari. Ed è proprio su questi campi che si sta muovendo la politica, quella – anche in questo caso – con la P maiuscola.

Parlando di Sud, non possiamo non parlare di quanto avvenuto a Riace e a Mimmo Lucano. Teme che l’accanimento giudiziario al quale stiamo assistendo contro chi ha portato un’alternativa reale, concreta, possa allontanare …