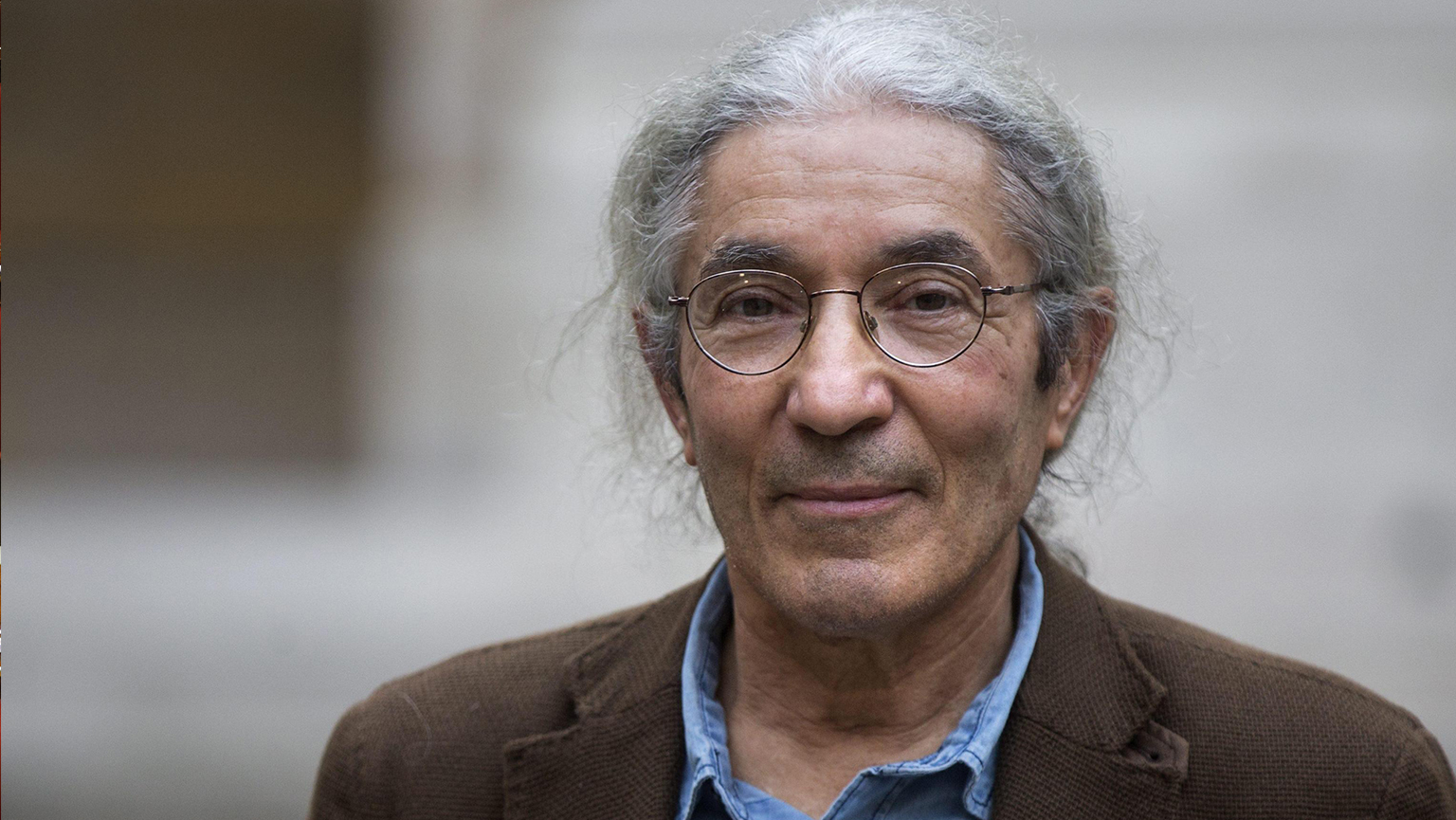

Sono passati 60 anni da quel 5 luglio in cui l’Algeria dichiarò la propria indipendenza, 30 dal colpo di Stato del gennaio 1992 cui seguì una guerra civile che fece migliaia di morti. Ripercorriamo insieme allo scrittore algerino Boualem Sansan quegli eventi e vediamo che Algeria è quella che si prepara a celebrare questi anniversari.

Quello che nel 1962 avrebbe condotto all’indipendenza dell’Algeria è forse il processo di decolonizzazione più sanguinoso e complesso del dopoguerra. Che cosa ricorda di quegli anni? E chi, avendovi partecipato, le ha raccontato quelle vicende in modo decisivo per la sua conoscenza?

C’è la realtà e ci sono i racconti. Se confrontiamo la guerra d’Algeria con altre guerre della stessa natura (Indocina, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Siria e oggi Ucraina), possiamo vedere che è stata una guerra a bassa intensità e di media durata[1]. Eppure ha avuto una vasta eco nel mondo e continua ad averla. Negli anni 1950-1960, il processo di decolonizzazione nel mondo era quasi completo. Non restava che l’Algeria e tutti vi guardavano con attenzione. Per la Francia, l’Algeria non era una colonia bensì, da oltre un secolo, un dipartimento francese, un pezzo di Francia così come il Doubs o il Cantal. Separarsene era inconcepibile. Ci volle l’ascesa al potere di un De Gaulle, tutto avvolto nella sua leggenda di liberatore, per cominciare a considerare l’idea di una separazione a lungo termine. La ferita dell’indipendenza non si è mai rimarginata, è solo nel 1999 che la guerra d’Algeria è stata ufficialmente riconosciuta in Francia. Fino ad allora si parlava di avvenimenti, di mantenimento dell’ordine, di operazioni di polizia, di attentati e ribellioni in un contesto di integrazione e assimilazione delle popolazioni indigene e di piani di sviluppo (il famoso piano di Costantino e il programma Lacoste per ridurre le disuguaglianze, fonte di rabbia e rivolta – antenati del piano banlieue e della discriminazione positiva degli anni 2000-2010). Oggi, sotto la pressione della comunità musulmana in Francia e dell’ondata woke sulla Francia e sull’Europa, si sta scrivendo una nuova versione della storia, che si impone prima della sua convalida scientifica, mentre alcuni, come il polemista Zemmour, il filosofo Finkielkraut e altri osservatori, scrivono in anticipo la storia della colonizzazione della Francia da parte dei suoi ex colonizzati che giungono dal Maghreb e dall’Africa subsahariana in ondate sempre più grandi, sempre più conquistatrici. Nella storia, come nella religione, prima crediamo, poi cerchiamo le prove e solo quelle che confermano la nostra credenza.

Anche da parte algerina, il termine guerra non è mai stato utilizzato. Abbiamo parlato a lungo di emancipazione con mezzi politici tra le due guerre mondiali, poi di rivoluzione dopo i massacri dell’8 maggio 1945 a Sétif, Guelma, Kherrata (tra i rivoluzionari influenzati da Mosca e Il Cairo e i tradizionalisti influenzati dai musulmani riformisti del Medio Oriente), di jihad contro i kuffar (tra gli islamisti influenzati dai Fratelli musulmani). Queste lotte non cessarono con l’indipendenza, proseguirono in tre direzioni: la pulizia razziale, di cui un aspetto è stata l’espulsione degli stranieri non musulmani (cosa che fece Boumédiène nel 1966 e che il suo successore Chadli ampliò nel 1982 con il cosiddetto programma di algerizzazione), l’arabizzazione e l’islamizzazione, che presero di mira anche la diaspora algerina all’estero. Per questo motivo, il turismo di massa non è mai stato considerato un’opzione nei programmi di sviluppo del Paese. Abbiamo preferito il turismo culturale e il tu…