Le fake news sono diventate da qualche tempo piuttosto popolari: nel senso che se ne parla molto, denunciandone ovviamente la pericolosità. Tuttavia esse sono sempre esistite, anche se magari in passato erano indicate con termini diversi e se poca attenzione veniva loro rivolta.

Nell’ambito delle informazioni non corrette, se vogliamo, vi sono tre espressioni simili, spesso usate come sinonimi, che presentano tuttavia alcune sottili differenze.

L’espressione inglese fake news (letteralmente “notizie false”), divenuta oramai di uso comune anche in italiano, indica propriamente un servizio giornalistico redatto con informazioni false, ingannevoli o distorte, che viene diffuso attraverso i consueti mezzi di comunicazione. Non sempre le fake news sono volontarie e possono dipendere da semplice ignoranza, negligenza o superficialità da parte di chi le crea e/o diffonde.

Con il termine “bufale” (più o meno corrispondente all’inglese hoax) in genere si indicano invece notizie totalmente false e inverosimili per antonomasia (mentre una fake news potrebbe essere parzialmente vera o parzialmente verosimile). Le fake news inoltre si riferiscono a eventi accaduti in un certo luogo e tempo, mentre le bufale sono spesso indefinite o comunque di collocazione spazio-temporale incerta. Inoltre, generalmente, la bufala è creata deliberatamente con scopi vari (che possono essere economici, ideologici, politici oppure semplicemente umoristici e satirici).

Le pseudoscienze, infine, sono quelle discipline che apparentemente possono sembrare scientifiche ma che, a un esame più approfondito, rivelano di non possedere le caratteristiche tipiche della scienza. In altre parole le loro affermazioni non sono riconducibili al metodo scientifico. Nelle pseudoscienze, in particolare, si parte da convinzioni a priori, ritenute vere a prescindere, e da esse si trae una serie di conseguenze. Il problema è che tali convinzioni non hanno mai superato alcun controllo empirico. Spesso per sostenerle, si effettua un accurato cherry picking, ovvero un’accurata selezione delle evidenze a loro favore, ignorando o rifiutando quelle che le contraddicono. Non tenendo in alcun conto le evidenze empiriche, le pseudoscienze sono sempre uguali a loro stesse, essendo prive di qualsiasi evoluzione che invece caratterizza costantemente le discipline scientifiche propriamente dette.

***

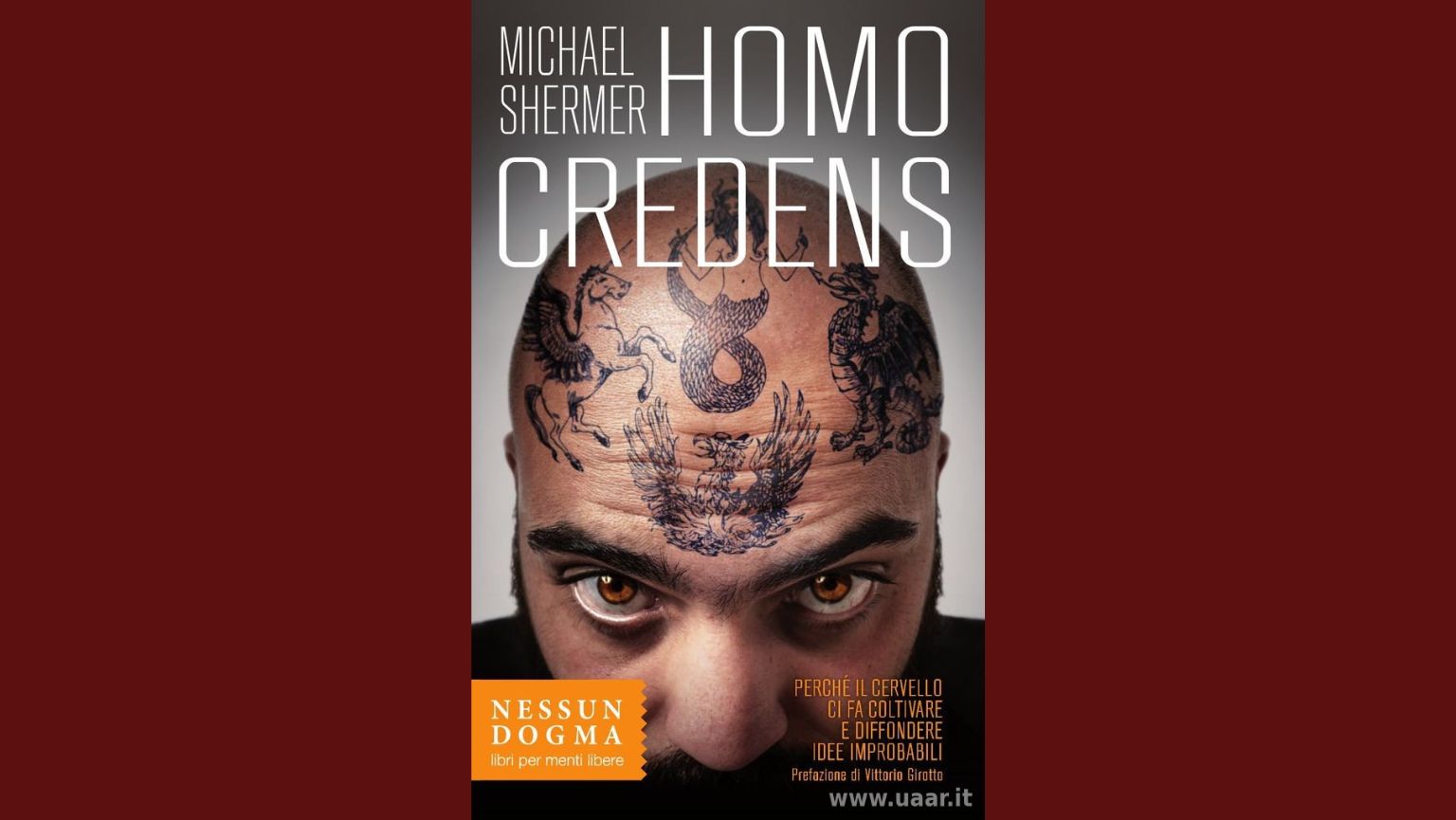

Personalmente mi occupo di pseudoscienze e, in generale di false informazioni scientifiche, da alcuni decenni e mi è capitato di imbattermi nelle credenze nei confronti dei fenomeni più assurdi e inverosimili: poteri psichici, incontri con alieni, miracoli, comunicazione con i defunti, improbabili complotti eccetera. Una domanda che mi sono sempre posto, e che inevitabilmente nasce nella mente di chiunque si occupi di fake news, bufale e pseudoscienze, è la seguente: come fanno certe persone a credere in simili bizzarrie? Come fa, ad esempio, un terrapiattista a credere veramente che la Terra sia piatta o un seguace di David Icke (n. 1952), a credere che esistano alieni mutaforma (rettiliani) in grado di assumere sembianze umane con lo scopo di controllare la Terra e manipolare la società tramite il potere politico acquisito?

Una risposta semplicistica attribuisce la credulità a ignoranza, dabbenaggine, ingenuità e scarso esercizio del senso critico. La risposta però è sbagliata perché …