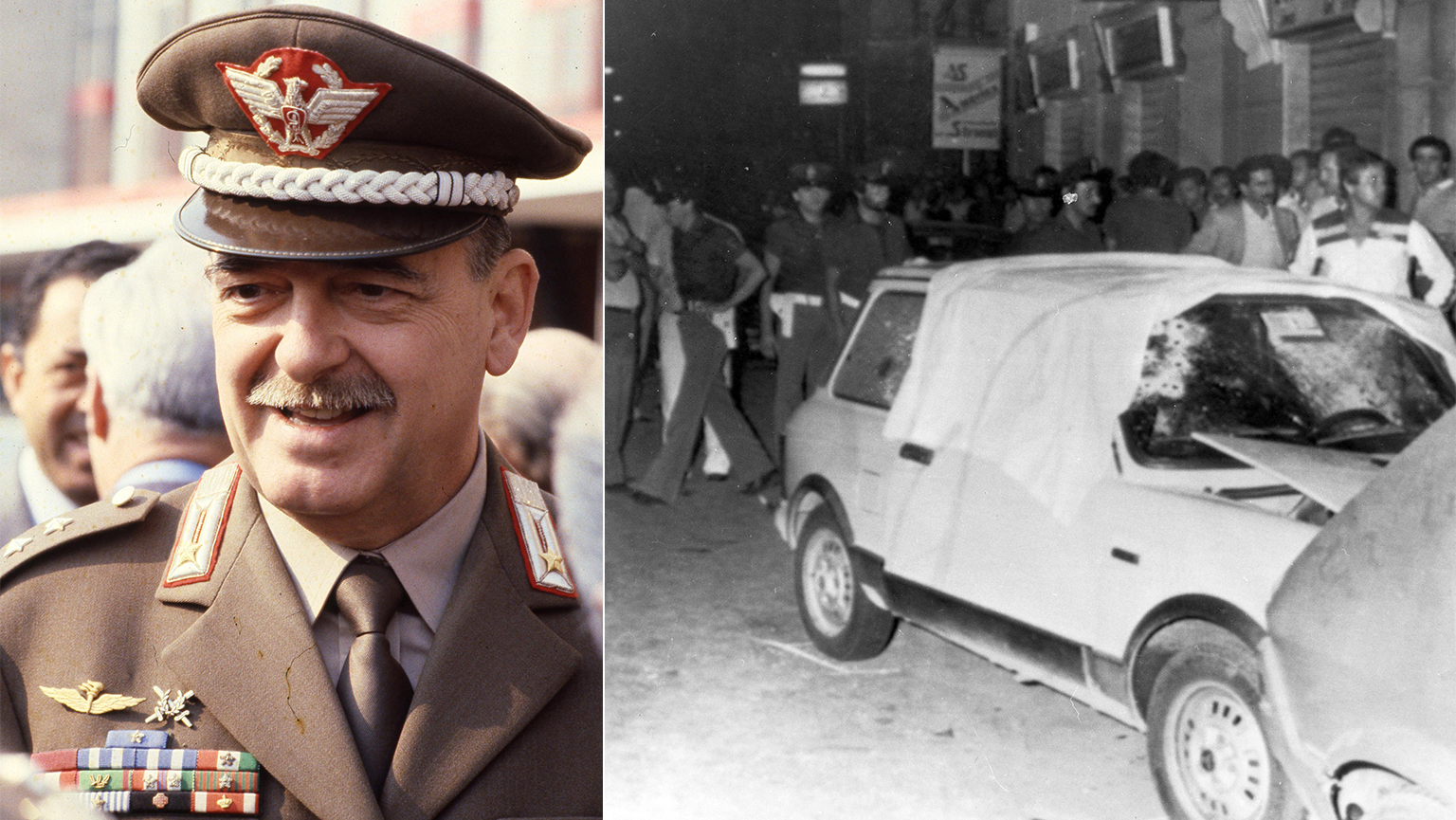

Il 3 settembre 1982 si compie un ‘salto di qualità’ della mafia, divenuta stragista. In via Carini, a Palermo, viene assassinato il generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa – da 100 giorni prefetto di Palermo – insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’autista Domenico Russo. Uccisi da un commando mafioso.

L’eccidio fu una scossa per chi, in l’Italia, non credeva (o diceva di non credere) all’esistenza di Cosa nostra. Dopo di allora sarà introdotto nel codice penale italiano il 416 bis, reato di associazione mafiosa, con la conseguente confisca dei beni patrimoniali dei criminali per via della legge Rognoni-La Torre, voluta da Pio La Torre, segretario regionale del Pci eliminato dai killer mafiosi il 30 aprile di quello stesso anno.

Sono trascorsi quarant’anni da quelle morti. La storia d’Italia è andata avanti e altre barbare uccisioni si sono succedute, altre stragi, altri processi. E altri silenzi. Ne parliamo con Nando dalla Chiesa, sociologo, politico e accademico, nonché presidente onorario di Libera.

Quello di suo padre è un delitto risolto? Avete le idee chiare, lei, la sua famiglia e gli inquirenti sul perché sia stato assassinato e su chi furono i mandanti esterni? Oppure vi interrogate ancora su quegli eventi e sulle risultanze processuali?

Diciamo intanto che tutto è inscritto in una lunga storia nazionale in lotta permanente con la legalità, la giustizia e la trasparenza. La morte di mio padre ne ha costituito un punto “alto”. E in tal senso non ha fatto eccezione alla regola dominante: non rompere mai del tutto, neanche nei momenti più tragici, le relazioni con i poteri criminali, con la cultura del segreto e del silenzio. Io in verità ho le idee abbastanza chiare su quanto è accaduto. E le espressi già nel 1984, nel mio libro Delitto imperfetto.

Non che avessi doti di intuito particolari. Semplicemente si era trattato di una “morte annunciata”, come scrisse allora il manifesto. Che aveva radici nelle vicende politiche aperte, o che minacciavano d…