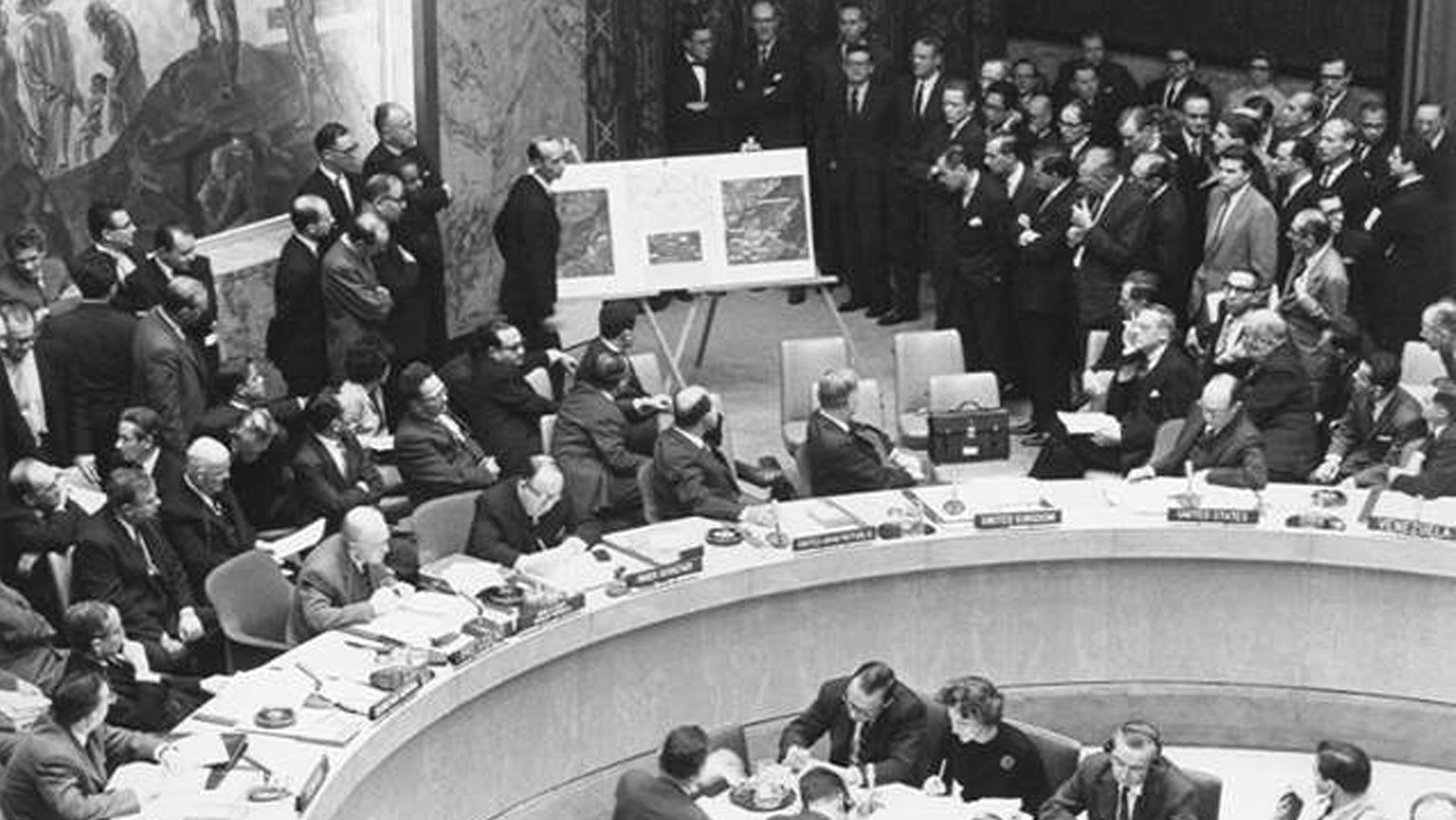

La crisi dei missili di Cuba compie sessant’anni. Ma non li dimostra. L’evento dell’ottobre 1962 – “il momento più pericoloso in tutta la storia umana”, secondo la definizione dell’autorevole storico Arthur Schlesinger jr, che quell’evento lo visse anche da protagonista, come consigliere della Casa Bianca e delegato all’ONU – si riconferma cruciale, per le conseguenze che ebbe sulla guerra fredda e sull’era nucleare, i rischi che rese evidenti, le lezioni che se ne trassero all’epoca (alcune corrette, altre errate) e quelle che forse ancora se ne potrebbero trarre. Vediamo dunque, in estrema sintesi, cosa successe.

Si era nel pieno della Guerra fredda. Al Cremlino sedeva Nikita Kruscev, già collaboratore di Stalin, poi artefice della destalinizzazione e fautore della “coesistenza pacifica”, che saggiamente rimpiazzava la precedente dottrina sovietica della “inevitabilità dello scontro” tra comunismo e capitalismo. Il sistema che avrebbe prevalso, diceva Kruscev, non sarebbe stato il vincitore di una guerra termonucleare che nessuno poteva vincere, bensì quello capace di garantire ai propri cittadini il miglior livello di benessere. Kruscev non aveva dubbi che, sul lungo termine, esso sarebbe risultato essere il comunismo. Nel frattempo, però, una politica estera aggressiva e a tratti minacciosa poteva servire, per tenere testa al campo opposto. Dall’altro lato, alla Casa Bianca c’era John F. Kennedy, il giovane e affascinante Presidente della “Nuova frontiera”. Due leader diversi in tutto: uno figlio d’un povero contadino, l’altro d’un milionario; uno ateo, l’altro cattolico praticante; uno di 68 anni, l’altro di 45; uno quasi privo di istruzione (aveva frequentato solo i primi 4 anni), l’altro laureato ad Harvard e premio Pulitzer. A unirli, il fatto di aver combattuto entrambi la Seconda guerra mondiale. E l’enorme potere riversato nelle loro mani.

Nei rapporti tra le due superpotenze, la dottrina strategica che imperava era quella della deterrenza: più missili costruiamo, meno l’altro vorrà usare i propri contro di noi, consapevole della definitiva rappresaglia che lo colpirebbe. Una sorta di riedizione del detto romano “si vis pacem, para bellum”. Elevata all’ennesima potenza. Solo che con le armi termonucleari, in grado di distruggere la vita sul pianeta, questo dogma assumeva contorni vagamente folli. E infatti qualche anno dopo gli americani troveranno un acronimo adeguato per definirlo: M.A.D. Mutually Assured Destruction. “Distruzione reciprocamente assicurata”. Ma anche, letto come una parola, “folle”.

Altra cifra di quegli anni era la decolonizzazione in corso, specie in Asia e Africa. E qui arriviamo a Cuba, che indipendente lo era già da decenni, formalmente, ma di fatto era rimasta sotto ‘tutela’ degli Stati Uniti, grazie a dittature militari fortemente legate a Washington, come quella di Fulgencio Batista. Sino al 1° gennaio …