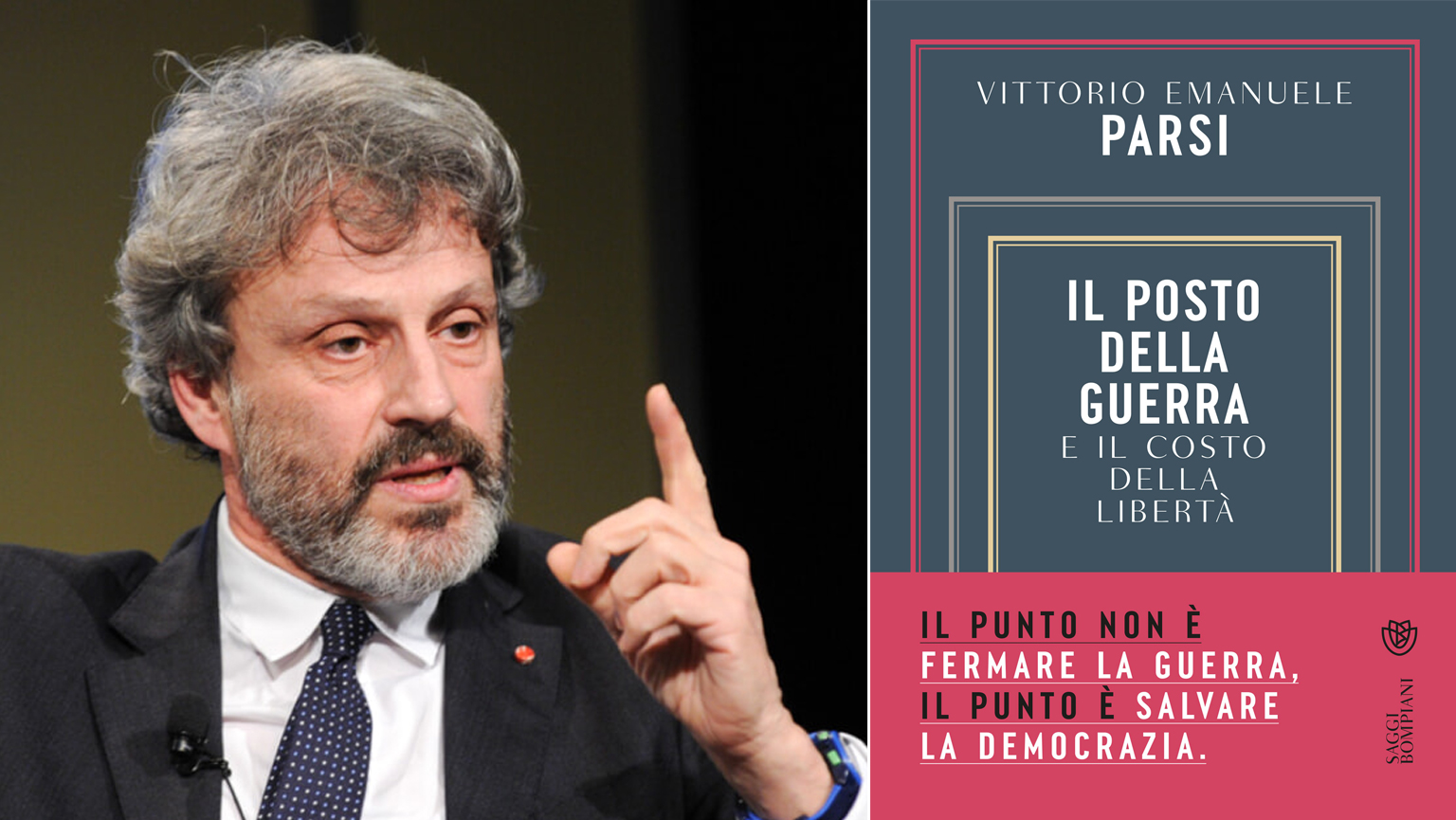

A nove mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, scatenata da quella che il nostro presidente della Repubblica ha definito una “scellerata aggressione” da parte della Russia di Putin, è tempo di iniziare a inquadrare questo conflitto in una prospettiva storica e di valutarne le conseguenze sul piano politico. È quello che tenta di fare in Il posto della guerra e il costo della libertà (Bompiani) Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano. Ne abbiamo parlato con l’autore.

Professor Parsi, non possiamo non partire dalla stringente attualità. Martedì scorso alcuni frammenti di missili hanno colpito la Polonia, uccidendo due persone. Il mondo è stato per alcune ore col fiato sospeso temendo una escalation del conflitto che a quel punto avrebbe coinvolto un Paese Nato. Le successive dichiarazioni in particolare da parte dell’amministrazione americana hanno gettato acqua sul fuoco, scongiurando questo esito. Cosa abbiamo rischiato?

Quello che è avvenuto in Polonia è un incidente che ha dimostrato una cosa molto importante, ossia che i rischi di una escalation accidentale sono in realtà estremamente bassi. Nella gestione di questo grave fatto ha colpito infatti che nessuno abbia cercato di coinvolgere l’altro in polemiche sull’allargamento del conflitto e il modo in cui sono andate le cose ha dimostrato che il canale di comunicazione aperto tra Washington e Mosca, di cui anche l’incontro tra i capi dei servizi segreti a Istanbul è una prova, funziona, e funziona nella direzione di evitare un volontario allargamento del conflitto. Questo incidente va poi inquadrato nella cornice della giornata in cui si è verificato, una giornata in cui la Russia ha lanciato 90 missili sull’Ucraina, 73 dei quali intercettati dai sistemi di difesa ucraini. Si è trattato di un feroce e rabbioso atto di vendetta, di vero e proprio terrorismo politico-militare legato al clamoroso insuccesso militare dell’esercito russo nel Sud dell’Ucraina, un risultato che è stato possibile solo grazie all’invio di armi occidentali a Kyiv. Ricordiamo che il giorno prima il presidente Zelensky era andato nella Kherson liberata a prendere il plauso dei cittadini che sono senza luce, senz’acqua, senza cibo, ma sono felici di essere liberi. E, infine, questo incidente è accaduto nello stesso giorno in cui il G20 ha approvato all’unanimità una dichiarazione di sostanziale condanna dell’aggressione russa e di monito a non minacciare neanche lontanamente un’escalation nucleare.

Alcuni però hanno letto le reazioni di Zelensky come una sorta di sollecito alla Nato a intervenire. Lei che lettura dà della posizione del presidente ucraino?

Certo, Zelensky auspicherebbe un maggiore coinvolgimento della Nato, ma non certo nel senso di un allargamento del conflitto. Quello che chiede è per esempio una no fly zone di qualche centinaio di chilometri dal confine polacco e più sistemi di difesa antiaerea. Nonostante quello che qualcuno insinua, finora Zelensky non si è dimostrato un folle e non ha nessun interesse ad aumentare la distruzione in Ucraina facendo combattere una guerra mondiale sul territorio ucraino, perché di questo si tratterebbe.

Il Pentagono ha recentemente sottolineato che “la probabilità di una vittoria militare ucraina che cacci via tutti i russi dal Paese, inclusa la Crimea, è molto bassa”. Significa che hanno ragione coloro che sostengono che questa guerra non la può vincere nessuno sul piano militare e dunque che l’unica …