- Libertà, tolleranza e autonomia individuale

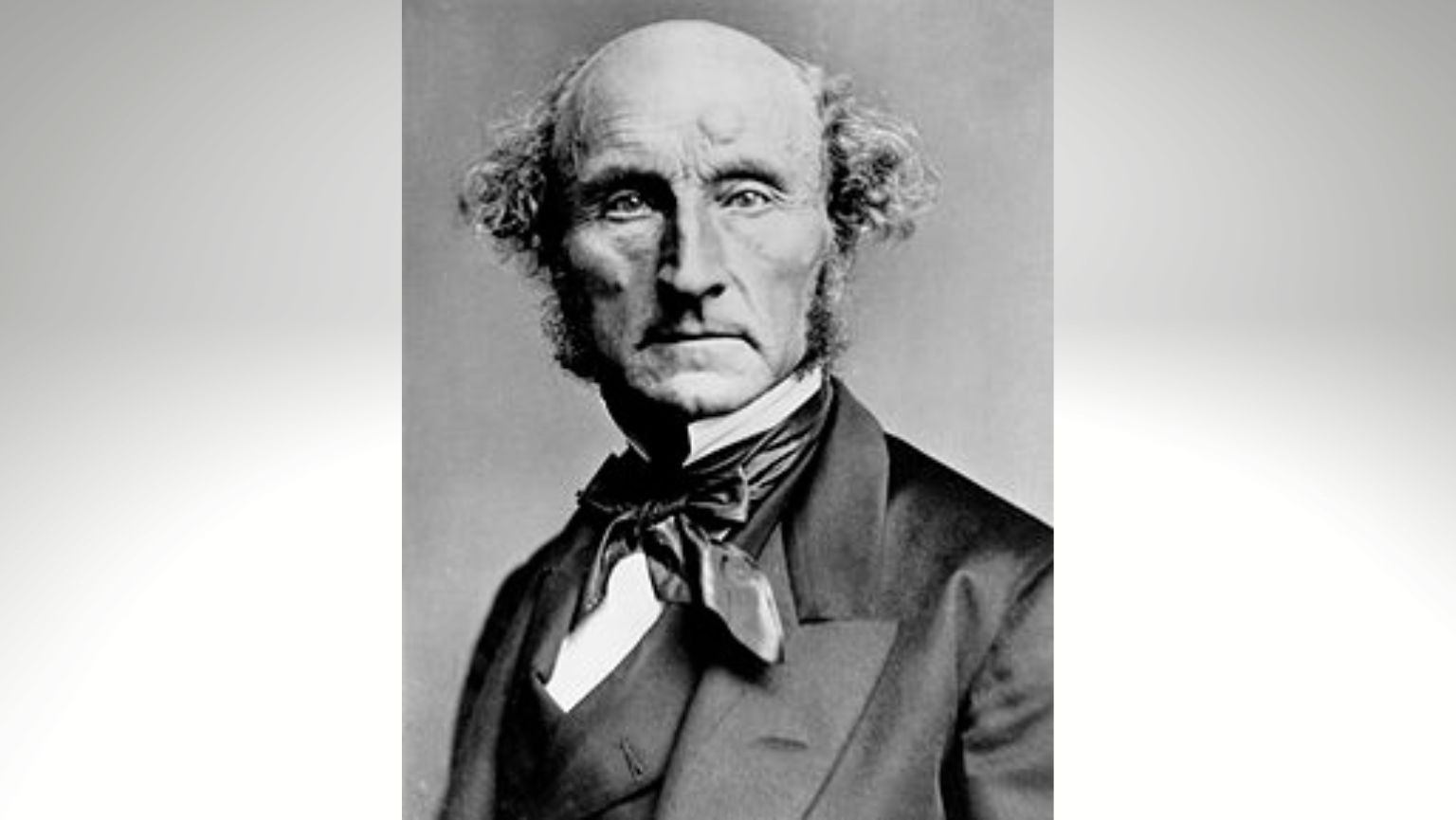

Come accade ai classici, anche John Stuart Mill non si sottrae alla capacità di delineare riflessioni che trascendono il proprio tempo e che sono capaci di parlare anche alla nostra contemporaneità. Lungo questo versante, una linea di ricerca particolarmente feconda è senza dubbio rappresentata dal contributo che Mill, in primo luogo nel saggio Sulla libertà,[1] ha saputo offrire in relazione alle possibili configurazioni dello spazio pubblico. Spazio delle libertà, necessarie alla “fioritura umana”: l’incontro fra individui viene inteso da Mill all’insegna del rispetto reciproco per stili di vita non conformistici, frutto dell’autenticità dei singoli.

In questo ambito, un aspetto rilevante, una sorta di cartina di tornasole per valutare la qualità del sistema politico, è la forma che deve assumere al suo interno il dissenso. C’è una “morale del dibattito pubblico” che deve essere ad ogni costo salvaguardata. Nel contatto con gli altri esseri umani l’individuo esprime giudizi sugli altri e sui loro stili di vita, ma le forme che questo giudizio – per quanto critico sia – può assumere, non devono varcare la soglia dell’intolleranza verso coloro con cui non condividiamo valori e principi. Si può e si deve esprimere dissenso, e se serve anche disapprovazione, ma senza cadere nelle maglie pericolose dell’intolleranza.[2] Secondo Mill, la tolleranza nasce dalla convinzione che le diversità siano una ricchezza essenziale al progresso civile e dalla consapevolezza dell’importanza per l’umanità dell’eguale diritto di libertà per tutte le opinioni.[3]

Ciascuno di noi deve sapere come dissentire senza divenire con ciò intollerante o mettere in atto atteggiamenti discriminatori, secondo una visione che valorizzi la libertà del dissenso, ma che al tempo stesso ne individui le necessarie regolamentazioni. Senza questo limite il dissenso si trasforma in privazione di libertà per altri. L’individualismo democratico di Mill va in questa direzione nel momento in cui rivendica non tanto la non-interferenza da parte della legge, quanto la possibilità per ognuno di mettere in pratica la propria autenticità, senza che alcuno violi la libertà altrui. Si tratta di una libertà dal conformismo, dalle opinioni della maggioranza, dalla cultura diffusa, che apre a una definizione della libertà di espressione assai più ricca della sua più consueta e comune accezione. Se la legge può prevedere strumenti coercitivi che possono limitare la libertà individuale, l’autonomia dell’individuo può essere messa in discussione anche dal giudizio e dall’opinione altrui, dal divenire intrusivi da parte degli altri, benché in forma più indiretta e nascosta.[4]

È il potere dell’oppressione prodotta dagli stereotipi, dalla svalutazione e dalla marginalizzazione di determinati stili di vita. Tuttavia, come è noto, la libertà come non-interferenza rappresenta solo un aspetto della questione ed essa non garantisce affatto tutta la libertà dell’individuo. Essere liberi significa esprimere sé stessi nella sfera pubblica, in un contesto sociale in cui la cultura dei cittadini e delle cittadine si fermi sì alle soglie dell’intolleranza, ma vada anche oltre la tolleranza, limitando fortemente la spinta verso nuovi conformismi. Stigmatizzazioni, manipolazioni e pressioni morali ci portano patologicamente verso una vita inautentica, verso un mondo di maschere e di apparenze impersonali, verso la dimensione ontica del “si” impersonale, il “man” di cui parla Heidegger. Di fronte ai meccanismi attraverso i quali la società controlla la sfera più intima degli individui, uniformando i l…