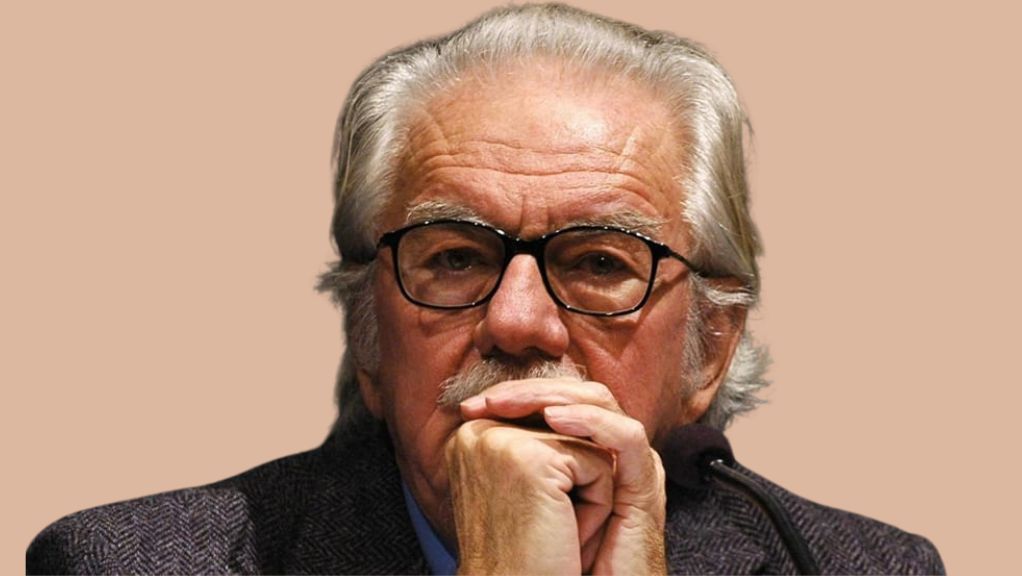

Muore una persona che ha lasciato un segno, e uno si interroga sul significato della sua vita e del suo lavoro. Come si è intrecciata, la storia di Alberto Asor Rosa a quella della cultura italiana?

Più di cinquant’anni fa, quando Asor mi toccò come professore di italiano (era quello assegnato agli studenti di lingue e letterature straniere), tutto mi aspettavo meno quello che trovai. Faceva un seminario su divisione del lavoro e lavoro intellettuale in Smith, Hegel, Marx, Weber; nel corridoio dell’istituto era ancora affisso il programma dell’anno prima, sull’Anima e le forme; poi venne un corso sulle avanguardie europee, e i saggi di Contropiano su Lukacs teorico dell’arte borghese e Thomas Mann. Era una cosa un po’ inaudita per un professore di letteratura italiana, però non era una scelta di tipo disciplinare. Non è che Asor volesse insegnare letteratura europea o comparata invece dell’italiano, è che per lui l’orizzonte nazionale era stato superato, esautorato quasi, dall’irrompere della produzione capitalistica, la quale ormai colorava di sé il lavoro culturale ovunque e in tutte le sue forme. Asor parlava di Breton e Blok invece che di D’Annunzio non perché fosse comparatista, ma perché era marxista. Era da quel punto di vista che osservava il mondo, e che gli veniva naturale di spingere lo sguardo molto al di là dei confini nazionali.

E non era solo una questione di ampiezza, il marxismo di quegli anni; più importante ancora era il modo in cui cambiava il rapporto con ciò che si studiava. Alla Sapienza, un mese fa, il giorno in cui si è ricordato Asor subito dopo la sua morte, qualcuno ha detto che si comprende solo quel che si ama. Che dire, l’autore di Scrittori e popolo Cassola e Pasolini non li amava di certo, però li capiva, e li capiva perché li affrontava con assoluta intransigenza: incideva in modo forse perfino un po’ spietato l’ideologia del popolo per tirarne fuori la classe. Il conflitto aveva un valore ermeneutico, faceva scoprire le cose. E lo faceva anche sul versante opposto, quello altoborghese-europeo, dove Asor mostrava quanto vi fosse da imparare, sulla logica del sistema capitalistico, e ancor più sulla sua crisi, da chi era non solo estraneo all’universo della sinistra, ma in un certo senso persino ostile. Hegel, Nietzsche, Weber, più tardi Schmitt, forse c’era anche una qualche curiosità per la puzza di zolfo…