Verso la metà degli anni Ottanta, a fine luglio, nei corridoi ormai vuoti del dipartimento di Scienze umanistiche della Sapienza, a Villa Mirafiori, si aggirava sperduta una ragazza. Chiedo se posso aiutarla, mi spiega che viene da un paese della Barbagia (forse era Ottana, forse no), ha sempre sognato di studiare inglese per fare la hostess. L’unica scuola superiore al suo paese era un istituto per periti chimici, inutile adesso che la chimica non c’è più e comunque non è perita chimica che voleva diventare. Adesso è a Roma per realizzare il suo sogno. Non ho il coraggio di dirle che le mancano i centimetri per essere assunta all’Alitalia, né so come confortarla quando scopre che il corso d’inglese che l’aspirante hostess perita chimica dovrà frequentare si chiama «Anagnorisis e riconoscimento nella letteratura medievale». Non l’ho più rivista, e mai dimenticata.

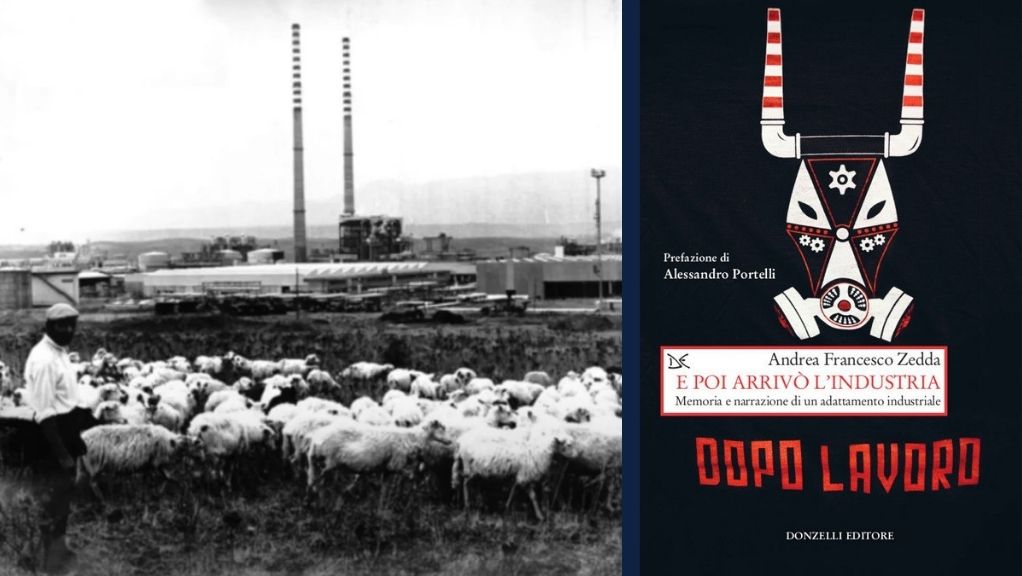

Per questo ho letto con grande partecipazione e interesse questo importante libro di Zedda su Ottana, l’impatto e l’eredità culturale della sua breve vicenda industriale. Più ancora del vasto (talora sovrabbondante) apparato metodologico e teorico, ho apprezzato soprattutto la completezza dell’approccio, l’uso competente di una molteplicità di fonti, il trattamento non banale delle fonti letterarie, fotografiche, artistiche accanto alle fonti orali e altre più tradizionali, dalla letteratura socio-antropologica al giornalismo alla letteratura locale e alla poesia in lingua sarda, e delle memorie personali e familiari trattate con discrezione non invasiva. Il tema è della massima rilevanza, sia storicamente (la durata e i limiti delle culture locali di fronte ai paradossi di un’industrializzazione effimera) sia politicamente (il rapporto fra il locale e il nazionale, e quello fra cittadini e Stato, così problematico anche nella nostra contemporaneità) e chiama non solo alla lettura e all’ascolto ma anche al …