36 storie per 36 persone – personaggi verrebbe da dire per la particolarità dei loro profili – che nella brulicante città di Bombay, grazie a competenze e saperi informali, svolgono tutta una serie di lavori necessari alla quotidianità della vita urbana di questa metropoli ma al contempo, proprio per l’informalità del loro lavoro, sono oggetto di forti critiche e giudizi morali. Sono loro, le loro storie, i loro racconti e le contraddizioni che rivelano al centro di Bombay Brokers. Metropoli e creatività culturale, lavoro collettivo curato dall’etnografa statunitense Lisa Björkman, da poco pubblicato in italiano da Meltemi.

Intermediari, faccendieri, mediatori: la pluralità di termini con la quale si potrebbe tradurre in italiano la parola “brokers” suggerisce, come evidenzia nella prefazione al volume Tommaso Sbriccoli, che «tali figure siano state, o siano ancora, particolarmente significative nella vita sociale e politica del nostro Paese». Non solo: tale pluralità rende la complessità della figura stessa e dei compiti cui assolve.

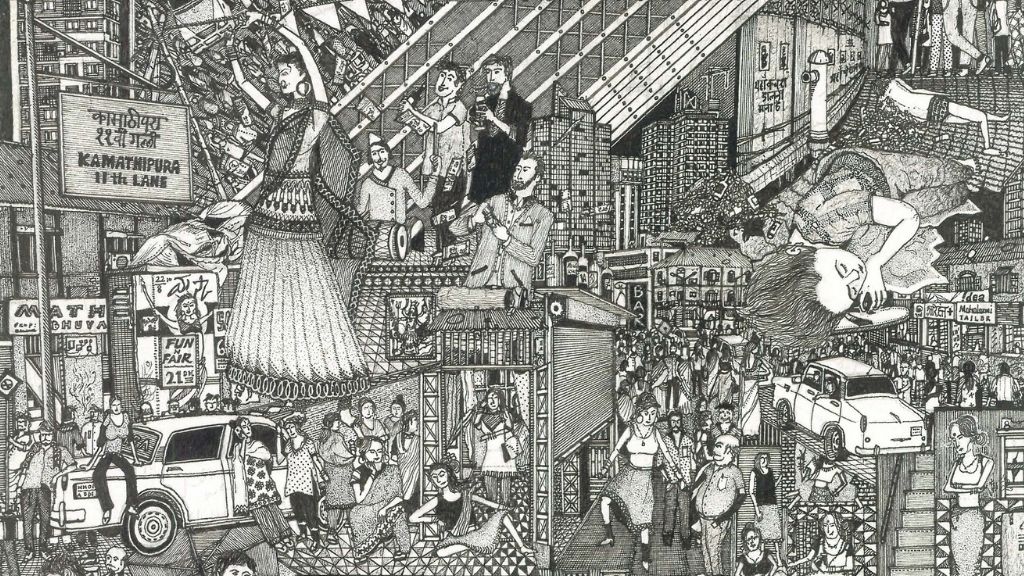

Per quanto riguarda i brokers che ci vengono presentati in questo prezioso volume, si va da chi si occupa di far ottenere i documenti necessari ad avere l’allaccio dell’acqua o la residenza a chi fornisce assistenza sanitaria (e non solo) alle prostitute del quartiere a luci rosse di Kamathipura, per arrivare – ed è probabilmente la storia più sorprendente – al “prison master” che sconta la pena in prigione per conto terzi (la sua storia è integralmente disponibile sul sito di MicroMega).

Scegliere di raccontare le loro storie ha significato scegliere un particolare punto di osservazione delle dinamiche in atto a Bombay: per capire quali insegnamenti se ne possono trarre abbiamo intervistato la curatrice del volume, Lisa Björkman, docente di antropologia alla University of Louisville, da anni ricercatrice nella città di Bombay.

Raccontami la genesi di questo libro.

Dal mio lavoro precedente sull’acqua e sul sistema idraulico di Bombay (Pipe Politics, Contested Waters: Embedded Infrastructures of Millennial Mumbai, Duke University Press, 2015) è sorta in me una domanda: il lavoro quotidiano per far arrivare l’acqua in città è costellato di forme di sapere incarnato, competenze, capacità che non si inseriscono facilmente nelle categorie che normalmente usiamo per descrivere la vita e il lavoro così come li conosciamo. Nel panorama “idraulico” della città ci sono tutta una serie di personaggi che si descrivono come idraulici ma in realtà non lo sono, fanno altri tipi di lavoro, necessari a far scorrere l’acqua, ma non hanno nessun incarico o ruolo ufficiale. Così mi sono incuriosita e ho cominciato a interessarmi a questo fenomeno. Anche perché sentivo pareri molti discordanti su queste figure. Tutti avevano un’opinione su di loro. E spesso ho sentito dire che questi “idraulici” erano all’origine dei problemi della città, che essi stessi li avevano creati per poi offrirsi di risolverli. Mi sono chiesta perché alcuni domini della vita urbana traboccano di personaggi di questo tipo. E quando sono tornata a Bombay per alcune mie ricerche post-doc ho notato che ovunque andassi, di qualsiasi cosa mi occupassi mi imbattevo in questi personaggi che spesso vengono chiamati dalal, che significa “broker” ma anche “pappone” (questi sono i significati letterali ma in questi contesti sono usati principalmente in senso figurato). Erano allo stesso tempo necessari e sospetti. Poi, parlando con i miei colleghi a Bombay, mi sono accorta che tutti avevano sempre qualche storia divertente da raccontare sui brokers della città. Ed è così, nel corso di una cena con una collega, che mi è venuta l’idea per questo progetto. E le ho detto: «Non sarebbe fantastico se chiedessimo a tutti i ricercatori che conosciamo che lavorano qui di parlare di una persona di questo tipo in cui si sono imbattuti?».

Sono stata guidata da una curiosità, quella di capire la storia dei bisogni cui questi brokers fanno fronte. La mia idea era che se avessimo guardato a questo lavoro di brokeraggio avremmo imparato molto su quali tipi di contraddizioni emergono a causa di rapidi cambiamenti, come quelli che hanno interessato Bombay. Ciò che ho imparato per esempio dai brokers idraulici è che il loro lavoro si sostanzia nel mitigare la contraddizione derivante da un cambiamento molto rapido nel loro settore. Non è quindi la storia di una atavica corruzione che affligge la città da decenni ma è la storia di una città molto dinamica e piena di contraddizioni. Cosa che ci permette di dire qualcosa di nuovo. O forse di vedere qualcosa di nuovo. Non solo su Bombay ma sul mondo.

Anziché pensare di sapere cosa stessimo cercando, ci siamo detti: «Cambiamo il nostro punto di vista e vediamo cosa scorgiamo quando ci mettiamo al centro della contraddizione». E quello che abbiamo imparato è che le contraddizio…