“Il bene prevale numericamente sul male,

ma non sa fiutare il pericolo”

(Paolo Rumiz, da ‘Maschere per un massacro’)

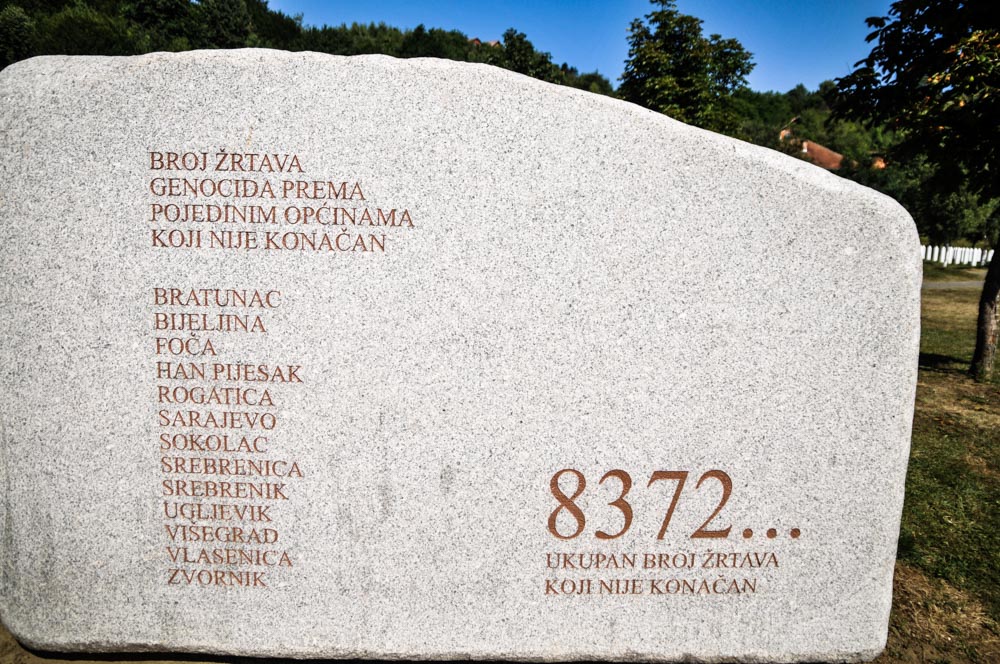

(Srebrenica, Bosnia). C’è il sole e si percepisce quel silenzio apparentemente fermo della campagna nelle pianure attorno a Srebrenica, piccola cittadina a un centinaio di chilometri da Sarajevo. Qui, lo sappiamo tutti, nelle ore tra il 10 e il 12 luglio del 1995 le milizie serbo-bosniache agli ordini del generale Ratko Mladić, nell’ambito di un atto di vera e propria “pulizia etnica”, eseguirono quello che gli stessi tribunali internazionali definirono un genocidio, il più impressionante e buio massacro accaduto in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 8372 musulmani di sesso maschile, in età compresa fra i 15 e i 65 anni, furono sterminati (a volte con fucilazione a volte con sistemi ancor più abominevoli) e sepolti in fosse comuni. Più volte gli stessi corpi furono spostati da un punto ad un altro nel tentativo di occultare fatti e prove. Il 13 luglio, poche ore dopo, altri 300 musulmani, che avevano trovato “riparo” a Potočari, paese nei pressi di Srebrenica, presso il compound dei Caschi Blu olandesi della Nato, subirono la stessa sorte. I Caschi Blu li allontanarono dalla base e serrarono i cancelli, asserendo che non vi era più spazio sufficiente e che comunque non vi era alcun pericolo.

Col trascorrere delle ore, dopo aver camminato tra i vialetti del cimitero, del memoriale, dopo essere stato in paese, aver pranzato al tavolino di un bar, dopo aver visitato e percorso in lungo e in largo il grandissimo hangar dove era situato il compound della NATO, ora museo, cresceva dentro me una domanda, retorica forse, eppure pungente: “Come si guarda il dolore della Storia, come lo si può fotografare, oggi?”

Facciamo alcuni passi indietro. Ci sono tre immagini, fra le tante, che mi inorridiscono ogniqualvolta la mia mente vi ritorna, riguardo a quanto accaduto tra questi prati e le colline circostanti a luglio del 1995.

La prima è questa: è l’11 luglio, una qualche televisione sta intervistando Mladić. Il generale parla a dei bambini, tra i prati, distribuisce caramelle, e li rassicura a proposito dei loro padri (musulmani): sono al sicuro, non gli verrà torto un capello, presto torneranno da loro. Mentre parla, a pochi metri da lì, il massacro ha già avuto inizio e i padri di quei bambini vengono sterminati in quello stesso momento.

La seconda immagine è una fotografia, pubblica: è il 12 luglio 1995, giorno nel quale sono accaduti i fatti di Srebrenica e precedente a quelli di Potočari. Il protagonista è nuovamente Ratko Mladić (a sinistra). Sta bevendo assieme al comandante del contingente olandese dei Caschi Blu, colonnello Thom Karremans (al centro). Entrambi in abiti militari. Uno è lì a ster…