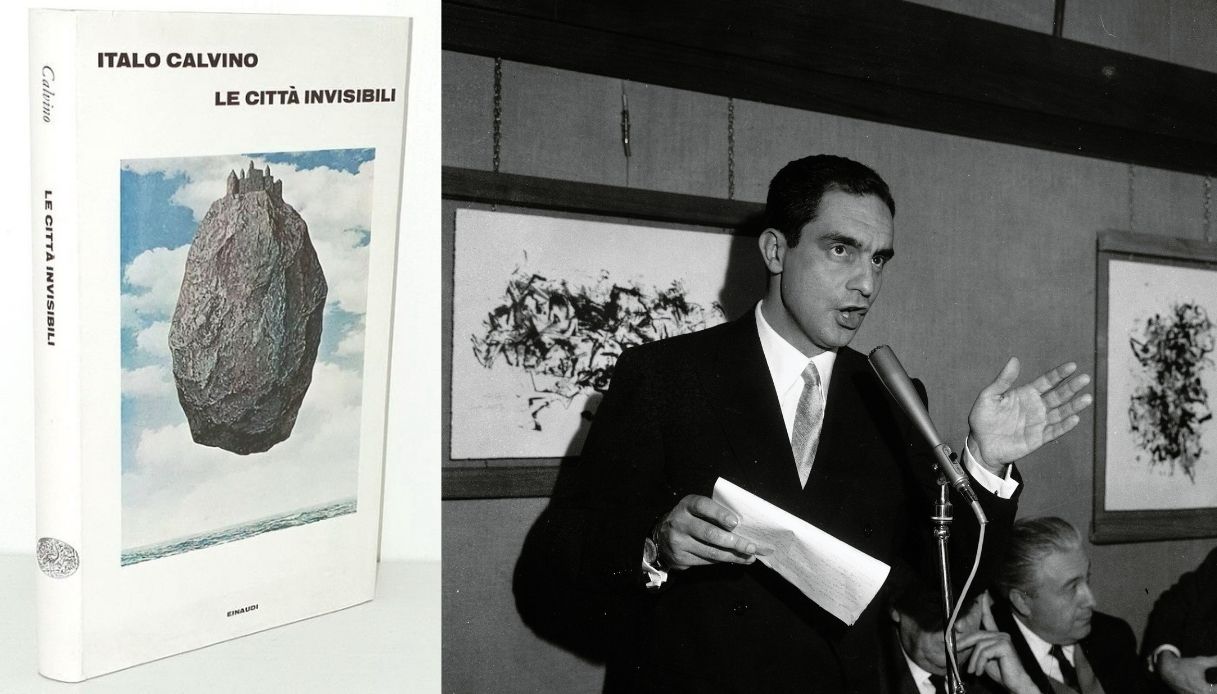

«Penso d’aver scritto qualcosa come un ultimo poema d’amore alle città, nel momento in cui diventa sempre più difficile viverle come città». Così aveva appuntato Italo Calvino in alcuni interventi di presentazione della sua opera, che era apparsa per Einaudi nel 1972. Cinquanta anni fa.

Non si può non partire da questa affermazione, fatta in occasione di una conferenza tenuta nel 1983 alla Columbia University, per riflettere, mezzo secolo dopo, su un libro che, come capita a poche opere, non perde il suo fascino e la sua attualità, anzi, per certi versi, potrebbe essere stato scritto oggi. Questo ne farebbe un libro profetico senonché, per la sua struttura, non indica una prospettiva, ma disvela con lo strumento della lingua o, per meglio dire, delle immagini non disegnate ma raccontate, la complessità e l’irriducibilità del più umano dei prodotti umani, la nicchia ecologica della specie: la città.

Oggi, ancor più di cinquanta anni fa, Le città invisibili costituisce, a saperlo leggere, uno strumento poderoso di comprensione delle città, al punto da tornare a essere inevitabile. Oggi, in conseguenza di una pandemia che sta costringendo a rivedere il nostro rapporto con lo spazio urbano, la forza immaginifica e visionaria dell’opera di Calvino può offrire spunti di riflessione importanti.

Sono 55 i ritratti che Calvino dedica alla città e a essi aggiunge 18 corsivi, ciascuno dei quali apre o chiude un gruppo “interpretativo” composto da cinque città, tranne il primo e l’ultimo che sono composti da dieci. Ma sono davvero 55 città o è sempre la stessa?

Calvino spiegò in quella sua conferenza come li aveva scritti e poi assemblati e quante volte aveva cambiato l’organizzazione dei 73 testi. Anche il lettore si sente quindi autorizzato a rimescolare tutto, a creare un proprio ordine tenendo sempre fermi i 18 corsivi.

Forse per questo si sono nutriti di questa opera non …