Corsi e ricorsi dell’intelligenza

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, lo psicologo statunitense naturalizzato neozelandese James Robert Flynn osservò un fenomeno che ancora oggi, ciclicamente, balza agli onori di cronaca. L’effetto che porta il suo nome, “effetto Flynn”, indica l’aumento lento ma costante, per buona parte del XX secolo, del valore medio del quoziente intellettivo (QI) nella popolazione di più di una ventina di Paesi, con un aumento di circa 3 punti ogni decennio[1]. Tuttavia, negli ultimi anni, pare che il trend sia rallentato o abbia addirittura fatto retromarcia in diversi Paesi occidentali (effetto Flynn inverso), con uno studio effettuato su giovani norvegesi maschi di 18-19 anni nati tra il 1963 e il 1991 che conferma un calo di 7 punti di QI in media per generazione a partire dalla seconda metà degli anni Novanta.[2] Le ipotesi esplicative sia per il trend positivo sia per quello inverso sono diverse e controverse: si discute del contributo relativo di fattori educativi e culturali, rispetto a quelli alimentari e genetici, o di correlazioni e interazioni tra genotipo e ambiente.

Questi studi più recenti e il dibattito che ne è sorto, tuttavia, non hanno ancora reso obsolete due domande fondamentali che, anzi, risultano indispensabili per una lettura critica di dati come quelli appena citati. Cosa misurano effettivamente i test del QI e cosa s’intende con il concetto – forse disperatamente polisemico – di intelligenza?

Approcci psicometrici, tra tentativi ed errori

Un’analisi critica dei tentativi di misurare e caratterizzare rigorosamente l’intelligenza viene offerta dal filosofo della scienza Davide Serpico in un recente saggio, L’intelligenza tra natura e cultura (Rosenberg & Sellier 2022)[3], che ripercorre lo sviluppo storico dei test di intelligenza e i principi teorici che ne hanno guidato l’ideazione, dai primi approcci psicometrici fino alle più recenti teorie di stampo neurocognitivo. E, curiosamente, si osserva come i primi tentativi di misurare l’intelligenza abbiano di lungo preceduto quelli di definirla, improntati com’erano a un’urgenza pragmatica, come la valutazione scolastica e la diagnosi clinica.

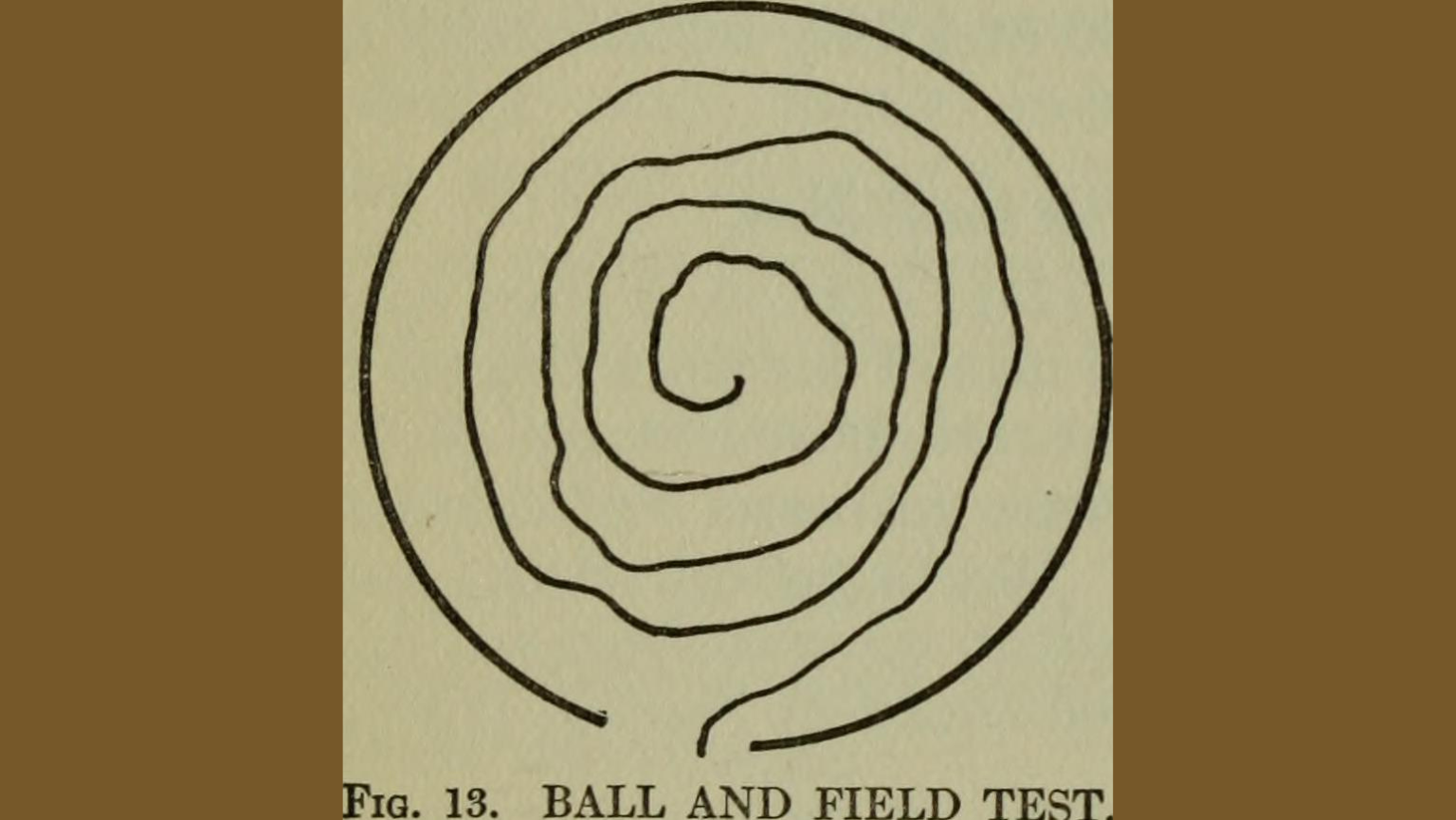

Questo era il principio che guidò i lavori di Alfred Binet, psicologo francese a cui vengono ricondotte le fondamenta degli odierni test d’intelligenza, originariamente pensati come strumenti per identificare i bambini che non riuscivan…