Nel boom economico del dopoguerra l’esigenza di potenziare la produzione di energia elettrica, tramite la caduta di acqua in condotte forzate da bacini in quota per far girare le turbine, aveva promosso la ricerca dei siti adatti. Era un campo di esperienze italiane d’avanguardia nel contesto internazionale. Orientamento strategico ancora oggi attuale a causa della necessità di produrre energia senza emissioni nocive. Il disastro avviene un anno dopo la nazionalizzazione dell’energia elettrica (1962), iniziativa riformistica sostenuta dalle sinistre e a lungo osteggiata dallo schieramento conservatore. Quando alla fine l’operazione fu conclusa le imprese private, che erano state sostenute dallo Stato con ingenti contributi a fondo perduto, furono anche compensate con indennizzi scandalosi. L’impresa costruttrice del Vajont era dunque privata, ma il disastro avvenne quando era subentrata da un anno la proprietà pubblica. Ciò influì anche sulla contorta vicenda giudiziaria successiva.

La valle del Vajont si presentava in apparenza adatta. Una valle stretta in mezzo ai monti, orientata est-ovest, una forra strettissima di uscita verso la confluenza nel Piave scorrente da nord a sud, all’altezza di Longarone, centro insediato sul lato opposto del fiume. Bastava chiudere la stretta valle a V per avere acqua imprigionata in abbondanza e il dislivello utile a creare energia con la caduta controllata. La Sade, Società Adriatica di Elettricità, impresa privata collegata alla Montecatini, era guidata dai grandi proprietari del capitalismo veneziano. Vi spiccavano Giuseppe Volpi (dal 1925 al ’28 ministro delle Finanze nel governo Mussolini) e Vittorio Cini (ministro per le Comunicazioni nell’ultimo governo del regime), entrambi nel dopoguerra saldamente collegati al blocco di potere democristiano. La procedura per l’autorizzazione ministeriale iniziò nel 1943, alla vigilia dell’arresto di Mussolini, e fu perfezionata all’antivigilia dell’armistizio dell’8 settembre.

Poco più di un mese dopo, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici fu dato in una seduta priva del numero legale: presenti solo 13 su 34. Il 5 agosto del 1946 giunge la ratifica definitiva espressa nel quadro della Repubblica italiana. Il 15 giugno del 1957, il Consiglio superiore dei lavori pubblici approva il progetto benché sia privo della relazione geologica; i lavori erano già iniziati sei mesi prima. L’esito confermava la vocazione monopolistica dell’azienda che, con il controllo sull’acqua e l’elettricità che ne derivava, aveva in mano le redini dell’economia e della società nella regione.

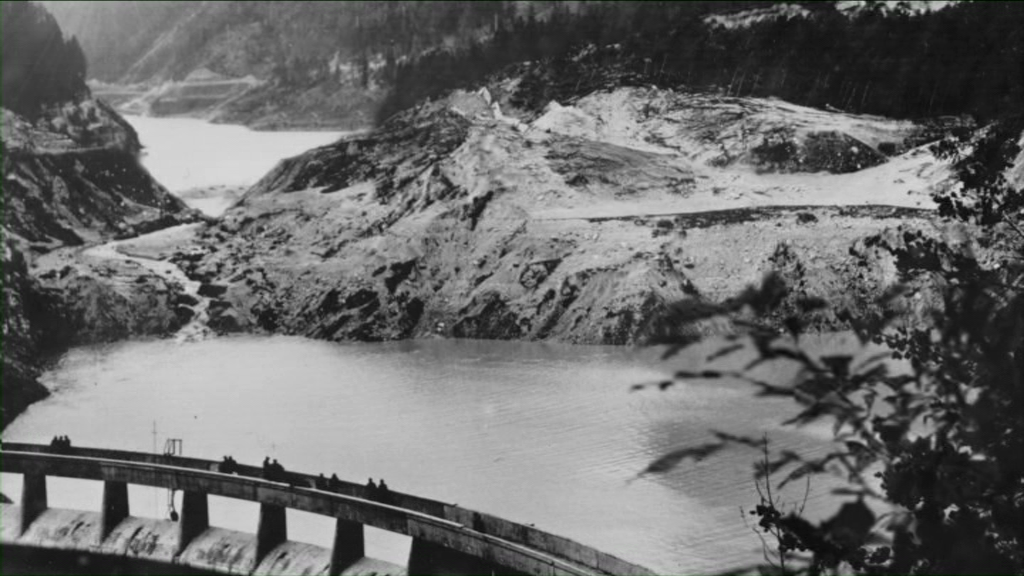

L’idea progettuale poteva avere un fondamento, ma in quali condizioni geologiche erano i fianchi dei monti interessati dal futuro invaso? Quando il versante di una montagna viene sommerso fino a quote prima interessate solo da pioggia e neve le conseguenze vanno immaginate, previste, calcolate. Gli strati, che in condizioni naturali appaiono coerenti e stabili, sotto la presenza pervasiva e insinuante dell’acqua possono mostrare una tendenza al cedimento gravitativo altrimenti meno probabile (anche se in certe condizioni la spinta della massa d’acqua può temporaneamente avere un effetto di contenimento sui movimenti del versante). Le indagini scientifiche misero in luce profondi motivi di preoccupazione. Un noto esperto austriaco, Leopold Müller, individuò sul fianco sinistro della valle, dominato dal Monte Toc (già noto da decenni per l’elevata franosità: per i conoscitori di toponomastica patoc vuol dire marcio) tracce che facevano ipotizzare l’esistenza di una corposa paleofrana. Al contrario il prof.…