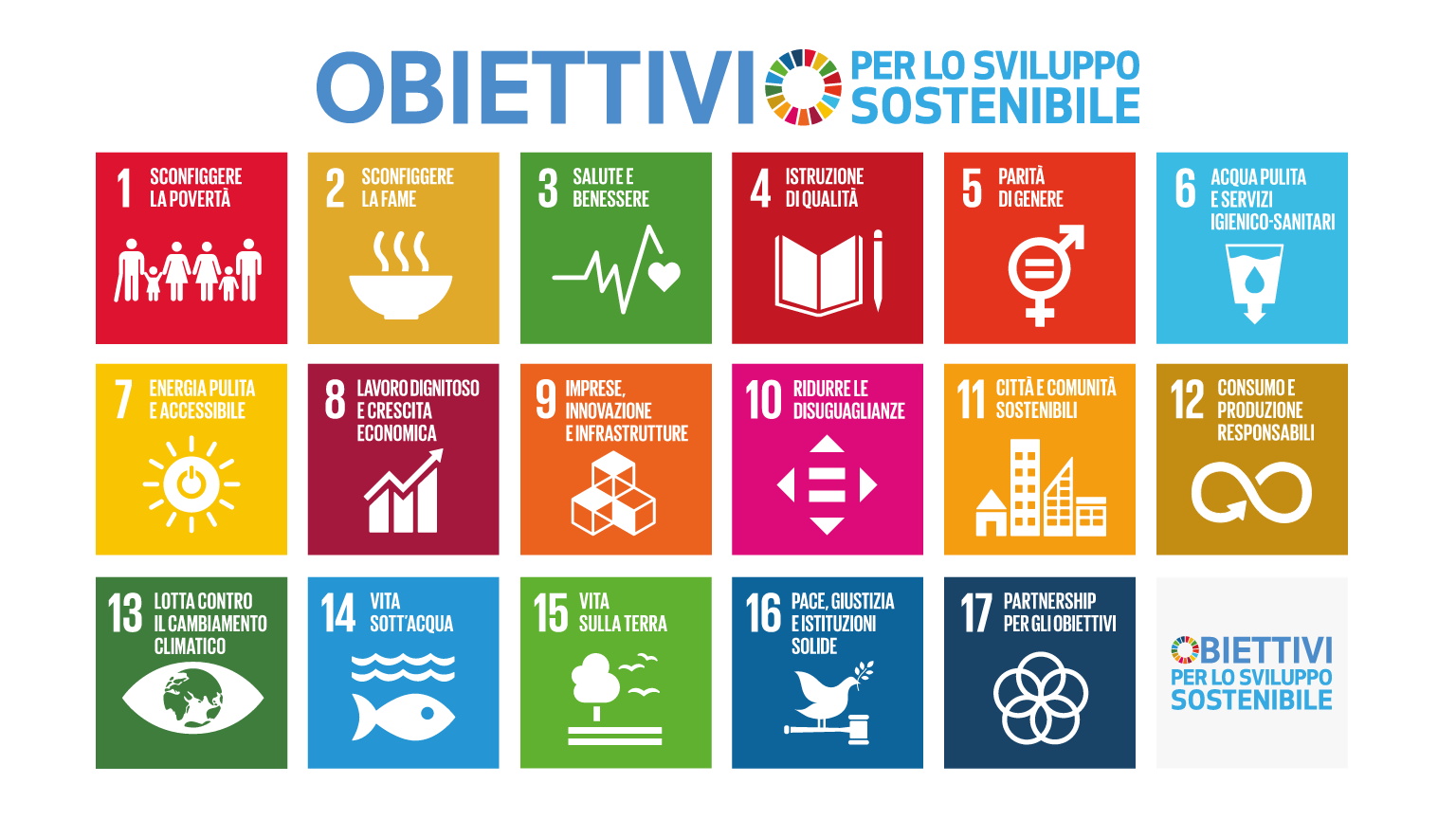

Nel 2023 che si concluderà fra qualche settimana saranno prevedibilmente superati vari record storici inerenti la vita quotidiana di ogni singolo abitante del Pianeta. Si tratta, in particolare, dei principali fattori per i quali otto anni fa tutte le nazioni aderenti all’ONU si erano impegnate a raggiungere i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile attraverso l’Agenda 2030. Un elenco di impegni solenni, nel quale compaiono ai primi due posti la sconfitta della povertà e della fame nel mondo, con la contestuale lotta ai cambiamenti climatici e il perseguimento della Pace e della Giustizia per affermare istituzioni solidamente democratiche in ogni Paese (obiettivi n. 13 e n. 16). Siamo ormai oltre la metà dei 15 anni considerati come necessari per raggiungere tali obiettivi; ma questi propositi, tutti condivisibili, continuano ad essere ignorati nell’agenda politica globale e nazionale. Colpisce, in particolare, la pagina ancora bianca delle azioni intraprese dal governo Meloni: troppo affaccendato nella lotta alla cosiddetta “immigrazione clandestina”, che poi è, nella realtà, una guerra contro i profughi in fuga da molti di quei fattori che l’Agenda 2030 avrebbe dovuto affrontare e risolvere: cambiamenti climatici, guerre, povertà, terrorismo e dittature. E, innanzitutto, fame.

Il problema non è la scarsità di cibo

Secondo l’aggiornamento mensile del rapporto semestrale FAO sui mercati alimentari globali, nel 2023 si raggiungerà un livello record di produzione globale di derrate alimentari. Il problema della fame non è dunque legato alla scarsità di cibo. Quello dei cereali, ad esempio, è il settore che ha determinato il maggior incremento con una quota di produzione stimata in 2.819 milioni di tonnellate, quasi l’1% in più rispetto all’anno precedente, nel quale si erano già abbondantemente superati i livelli pre-Covid 19. Ciò sta ad indicare che, in teoria e solo per questo tipo di alimenti, ognuna delle otto miliardi di persone nel mondo avrebbe a disposizione quasi un chilo di cibo al giorno tra grano, mais, riso e altri cereali secondari. Anche facendo i calcoli rispetto alle perdite dovute alla macinazione e alla successiva setacciatura per la trasformazione in farine, risulterebbe disponibile una quantità tre volte superiore al fabbisogno quotidiano di ogni essere umano.

Questo dato diventa ulteriormente insostenibile sotto il profilo etico, se si sommano anche le quantità relative alle produzioni di derrate che riguardano specificamente l’alimentazione umana (a loro volta tutte in crescita), escludendo dalla valutazione il pesce, sia quello pescato direttamente in mare sia quello allevato in apposite fattorie marine. Con i legumi, i semi oleaginosi, gli zuccheri, la frutta fresca e secca, i derivati del latte e altro ancora, la quantità pro-capite di calorie quotidianamente disponibile è quattro/cinque volte maggiore rispetto al fabbisogno giornaliero di ogni singolo individuo presente sul Pianeta. Ma questo è solo il primo record da considerare.

Sempre la FAO, attraverso il rapporto annuale del 2023 sullo “Stato di sicurezza del cibo e della nutrizione nel Mondo”, ci informa che nel 2022, ad esempio, oltre il 93% delle persone che nel mondo soffrono la fame risiede in Asia (402 milioni) e in Africa (282 milioni), in particolare in Paesi già gravemente colpiti dalle carest…