In un precedente articolo abbiamo evidenziato la pericolosità sociale delle pseudoscienze. Il confine tra scienza e pseudoscienza tuttavia non sempre è ben evidente e il rischio di scivolare dalla prima alla seconda è costantemente in agguato. Con l’avvicinarsi del Giorno della Memoria, vogliamo qui ricordare i drammatici sviluppi che una disciplina, nata con le migliori intenzioni nella mente del suo ideatore, ha avuto non solo all’interno del regime nazista, ma anche in paesi considerati civili e democratici[1]. La scienza offre potenti strumenti all’umanità ma, per evitare il rischio di cadere in un cieco scientismo, le sue applicazioni devono essere oggetto di accurate valutazioni critiche che non possono prescindere da considerazioni etiche.

Francis Galton nacque a Sparkbrook, vicino a Birmingham, il 16 febbraio 1822. Era nipote di Erasmus Darwin (1731-1802) nonché cugino del grande Charles Darwin (1809-1882), padre della moderna teoria dell’evoluzione.

Francis studiò dapprima medicina, senza completare gli studi, poi studiò matematica a Cambridge, ma anche questa volta non conseguì il titolo finale. Fu un intellettuale eclettico ed estremamente prolifico: le sue pubblicazioni, tra articoli e libri, ammontano a 340.

Si interessò di molteplici discipline: esplorazioni geografiche, antropologia, meteorologia, climatologia e statistica. Il suo interesse per quest’ultima disciplina derivava dai suoi studi in genetica, antropologia e psicologia e dalla necessità di disporre di affidabili strumenti di indagine quantitativa. Importanti concetti della moderna statistica furono introdotti per la prima volta da lui. Galton viene anche tradizionalmente considerato il padre della biometria, cioè di quella disciplina che, attraverso metodi matematici e statistici, si propone lo studio e la misurazione delle variabili fisiologiche o comportamentali tipiche degli organismi viventi e degli esseri umani in particolare. Nel 1901 Galton fondò e finanziò a tale scopo la rivista Biometrika. Molto amico del grande matematico e statistico inglese Karl Pearson (1857-1936), nel 1904 farà confluire il suo Eugenics Record Office nel laboratorio di biometria di Pearson, dando origine al Laboratorio Galton all’interno dello University College di Londra (che, nel 1996, entrerà a far parte del Dipartimento di biologia del College).

Nell’ambito dei suoi studi biometrici, Galton si occupò estesamente di impronte digitali. In particolare cercò di calcolare quale potesse essere la probabilità che due individui avessero le stesse impronte, ne studiò l’ereditarietà e inventò un sistema di classificazione che ne facilitò l’utilizzo in campo giudiziario.

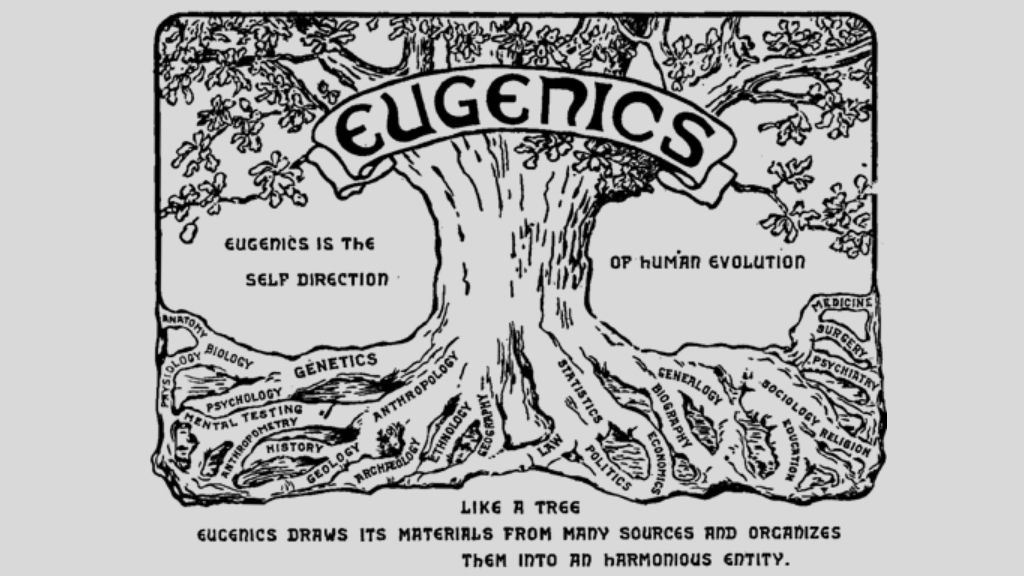

Galton mostrò sempre uno spiccato interesse per i problemi sociali. In quest’ottica egli credeva sinceramente che si potessero migliorare le condizioni di vita dell’uomo attraverso il miglioramento della razza umana e mediante la selezione di una élite intellettualmente superiore. A tale scopo egli creò una nuova disciplina da lui stesso denominata eugenetica[2] (dal greco eu = buona, genesis = nascita). L’eugenetica è spesso chiamata anche darwinismo sociale in quanto cerca di applicare alla società umana i principi del darwinismo biologico.

Galton morì a Haslemere il 17 gennaio 1911. Per disposizione te…