Riferendosi al primo discorso fatto nel 1955 davanti a migliaia di persone radunatesi alla Holt Street Baptist Church di Montgomery, Alabama, Martin Luther King scriveva: “Come avrei potuto fare un discorso che fosse abbastanza militante da mantenere la tensione verso la mobilitazione e allo stesso tempo abbastanza moderato da mantenere questo fervore entro limiti controllabili e cristiani? (…) Cosa avrei potuto dire per renderli coraggiosi e pronti all’azione positiva, ma privi di odio e risentimento? È possibile combinare militanza e moderazione in un unico discorso?”.

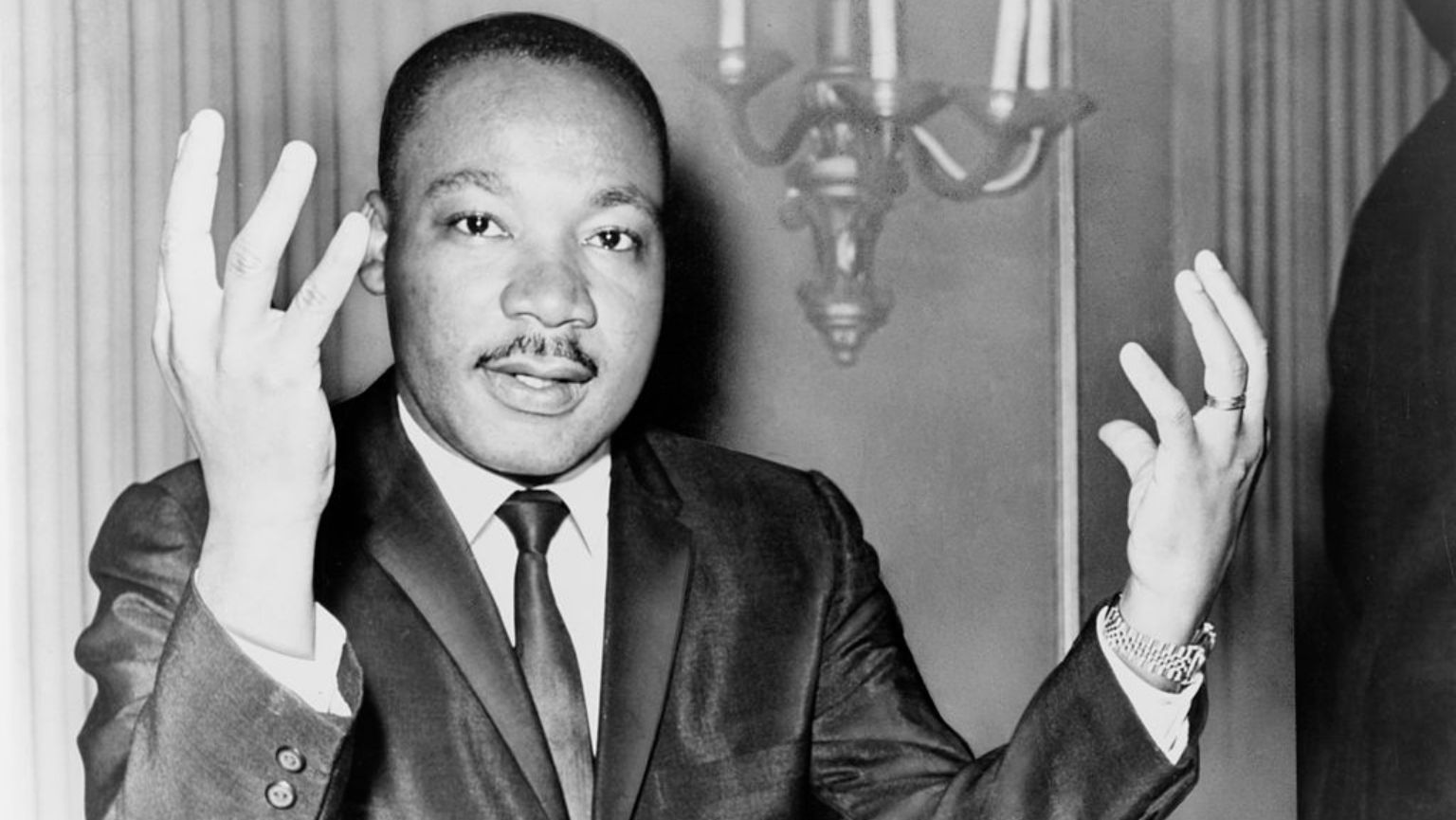

Questo mix di fervore militante e promozione della disobbedienza civile e pacifismo non violento è probabilmente una delle caratteristiche centrali dell’azione e del pensiero del pastore battista divenuto leader dei diritti civili e sociali e assassinato a Memphis il 4 aprile del 1968. All’epoca del suo primo discorso importante il dottor King aveva 26 anni e cominciava a ragionare sulla necessità di dirigere la rabbia della popolazione afroamericana verso l’azione positiva, l’organizzazione, la disobbedienza non violenta.

L’insistenza sulla nonviolenza è quasi onnipresente nei discorsi del leader afroamericano, che stia parlando in una chiesa (per quanto strapiena) o davanti a centinaia di migliaia decine di persone come nel suo discorso più famoso, 60 anni fa all’ombra del Lincoln Memorial a conclusione della March on Washington for Jobs and Freedom. Quella marcia e quel discorso vengono spesso citati come la spallata finale, l’evento visibile e clamoroso che determinò la promulgazione della legislazione sui diritti civili, il Civil Rights Act del 1964 e il Voting Rights Act del 1965 – sospinto a sua volta dalle tre marce tra Selma e Montgomery in quello stesso anno.

Insistenza sulla nonviolenza che venne anche criticata dalla sinistra radicale afroamericana, che in quegli si andava organizzando in altri modi – da Malcolm X al Black Panther Party, che nasceva l’anno dell’assassinio di MLK – perché sentiva che la sola approvazione di leggi federali non avrebbe eliminato il razzismo istituzionale e quello diffuso nella società bianca, specie negli Stati del Sud. Inutile dire che quella sinistra radicale, a prescindere dai metodi, non aveva tutti i torti.

Le morti violente di molti dei grandi leader neri, la risposta delle autorità statali alle marce in Alabama, fino all’assassinio di George Floyd, passando per il pestaggio di Rodney King a Los Angeles nel 1991 ci raccontano come le vittorie degli anni del grande movimento per i diri…