Sono l’evento sportivo più grande del pianeta, l’unico che coinvolge tutti i Paesi del mondo; per questo le Olimpiadi forniscono una vetrina internazionale difficilmente usufruibile in altri contesti, almeno non nella stessa misura. Di questo, con un certo anticipo sui tempi, si era accorto già il regime nazista e soprattutto il suo Ministro della propaganda, Joseph Goebbels. I Giochi di Berlino 1936, com’è noto, furono infatti i primi a carattere eminentemente politico, abilmente sfruttati da Adolf Hitler per legittimare le sue aspirazioni a soli tre anni dalla presa del potere. Un ruolo fondamentale fu giocato dai mass media allora in ascesa, tra cui il cinema, grazie al film di Leni Riefenstahl Olympia, che costituisce ancora oggi una pietra miliare e un punto di riferimento per chiunque voglia raccontare lo sport attraverso la settima arte. E pensare che quell’edizione era stata assegnata alla Germania nel 1931, quando il Paese era una democrazia liberale, quella costruzione politica passata alla storia come Repubblica di Weimar.

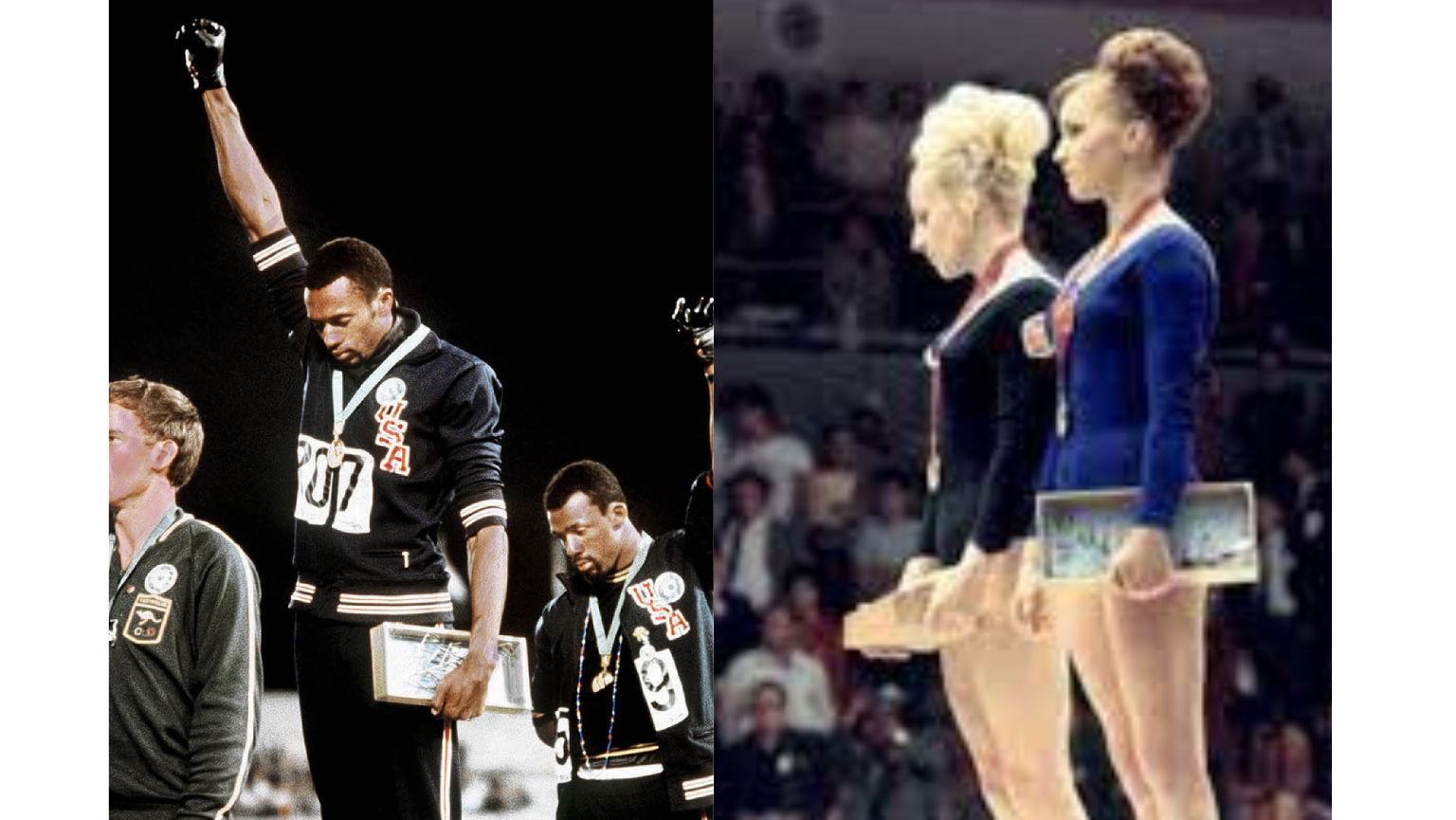

Oltre a Berlino 1936, c’è stata un’altra edizione delle Olimpiadi distintasi particolarmente dal punto di vista politico: Città del Messico 1968. Ma se i Giochi tedeschi si caratterizzarono per la loro componente politica imposta dall’alto, per veicolare valori – per usare un eufemismo – conservatori, i Giochi messicani lo furono altrettanto dal basso, per impulso degli atleti, che usarono quella vetrina per veicolare le loro istanze progressiste. Il Sessantotto giungeva, così, anche in pista e in pedana.

Ma prima di piste e pedane, il Sessantotto in Messico si era propagato nelle piazze, spesso invase dai partecipanti al Movimiento Estudiantil, il movimento studentesco messicano. E il 2 ottobre di quell’anno, solo dieci giorni prima dell’inizio del grande evento, i manifestanti si erano riversati nelle strade al grido di ¡No queremos Olimpiadas, queremos revolución! (“Non vogliamo le Olimpiadi, vogliamo la rivoluzione!”), protestando contro l’autoritarismo del PRI (Partido Revolucionario Institucional) allora al potere e contro le sue ingenti spese di denaro pubblico per finanziare i Giochi. Quelle Olimpiadi costituivano sì una vetrina per gli studenti, che potevano così sfruttare l’attenzione planetaria posta sul loro Paese, ma anche per lo stesso PRI, che voleva sfruttare l’evento a scopo politico.

Consapevole delle proteste allora in corso nel Paese, per sedare ogni rivolta e garantire il regolare sviluppo della rassegna a cinque cerchi, aveva addirittura allestito un reparto speciale per reprimere la contestazione, il Battaglione Olympia, composto da soldati dell’esercito, agenti di polizia e agenti di sicurezza federali. Al termine di quel giorno, di quel 2 ottobre 1968, i manifestanti pacifici e disarmati confluirono in Piazza delle Tre Culture, dove l’esercito e il battaglione entrarono con blindati e veicoli militari sparando sulla folla. Tra i feriti, anche Oriana Fallaci, quel giorno presente sul luogo in cui avvenne la strage rimasta negli annali come Massacro di Tlatelolco. 50 i decessi ufficiali, 300-400 quelli stimati. In un bagno di sangue, il movimento studentesco era stato stroncato e – messe a tacere proteste e rivendicazioni – lo svolgimento dei Giochi garantito.

Ma anche a nord del Me…